エピソード

トリビア

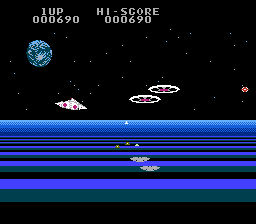

惑星の地平線に向かってひたすら飛び続ける3Dシューティング、それが『ゲイモス』だった。

開発はWIXELとマイクロニクス、発売はアスキー。MSXやPCではなく、ファミコンで“擬似3D”を成立させようとした意欲作である。プレイヤーは戦闘機を操縦し、太陽系の惑星を舞台に敵を撃破していく。1面は地球、以降は木星や土星などへ進み、最終的に巨大ボス「フォボス」を倒すのが目的だ。対空武器の「パルサー」と対地兵器の「クェーサー」を切り替えて戦う仕様は当時としては珍しく、スピード感よりも切り替え判断の緊張感が重視されていた。

最大の特徴は、2種類の視点モードを選べることだった。モードAでは通常のスクロール式、モードBでは自機が画面中央に固定され、背景や敵が動くという奇妙な感覚。どちらも奥行き表現を狙ったが、当時の処理能力では動きが重く、プレイヤーによって「3D酔いする」「もっさりしてる」と賛否が分かれた。とはいえ、ファミコンで立体的な遠近感を演出しようとした先駆的試みでもある。

BGMはファミコン初期としては異例の重厚さで、太陽系を進むごとに曲調が変化する構成だった。特にフォボス戦の緊迫感ある旋律は印象的で、プレイヤーが「音で宇宙を感じた」と語るほど。

一方でフォボス戦には独特の制限もあり、弱点に5発パルサーを撃ち込まなければならないが、時間切れになるとステージの最初からやり直し。しかもこの戦闘時にはポーズ機能が封印されるため、長期戦になると緊張感が増す設計だった。1980年代半ばの3D表現といえば『スペースハリアー』や『スターラスター』が代表格だが、『ゲイモス』はより地味で、どこか寂寥感を帯びている。

敵を倒しても破片が地表に落ち、砂煙のように消える――そんな無音の瞬間が、この作品の味だった。

“惑星から惑星へ”というスケール感のわりに演出は静かで、ファミコン黎明期の「宇宙の孤独感」を最も端的に表した一本かもしれない。この作品は漫画『ファミ魂ウルフ』(1986年)にも登場し、主人公が「誰が先に6面をクリアできるか」で競うエピソードが描かれた。アスキーという出版社系メーカーらしく、メディア展開と文化性を意識した一作でもあったのだ。

とはいえ、実際の人気は高くなかった。認知度は低く、当時も「持ってる人がほぼいない」と言われたマイナーソフトである。しかし、ブラウン管の奥に広がる“水平線の彼方”を感じた人にとっては、静かな記憶として今も残っているだろう。

『ゲイモス』は、派手さのない“静かな宇宙戦争”を描いた、初期ファミコン3Dシューティングのもうひとつの形だった。NAO:総評

最初に地平線が見えた瞬間、「これ3Dじゃん!」って叫んだやつ、多分全国に数人はいたはずだぜ。でも敵を撃つたびにモッサリ減速して、BGMだけは熱い。そんなチグハグさが逆にクセになるんだよな。今で言う“技術デモ”みたいなソフトだけど、あの頃は本気で未来を感じた。重力も慣性もない宇宙で、ファミコンが必死に立体を描こうとしてたんだぜ。

出典:NAONATSU:総評

画面が荒くても、音が響けば宇宙は感じられたのよね。ゲイモスのBGMには、どこか寂しい希望があった。操作はぎこちなくても、惑星を渡る感覚が妙にリアルで。

フォボス戦で時間切れになっても、また挑戦したくなる。あの地平線の向こうに、まだ見ぬ世界がある気がして。子ども心に、宇宙って広いんだなって思ったわ。出典:NATSU

📘 説明書資料(ゲイモス [HSP-02])

説明書:Internet Archive(ゲイモス [HSP-02])

※Geimos [HSP-02](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction_Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1985年8月28日|価格:5500円|メーカー:アスキー

NAO: 雑魚敵すら油断すると突撃してくる。親の顔より見た爆散。

NATSU: BGMの熱さに反して、動きはもっさり。それも味。