裏技

-

無敵

スタートボタンとセレクトボタンを押しながらリセットすると、海に落ちない限り無敵になる。スタートボタンとセレクトボタンを押しながらリセットすると、海に落ちない限り無敵になる。 -

連射を単発に

スタート時にAボタンとBボタンを押しながらリセットすると、通常は連射できる機銃が単発式になってしまう。スタート時にAボタンとBボタンを押しながらリセットすると、通常は連射できる機銃が単発式になってしまう。

エピソード

トリビア

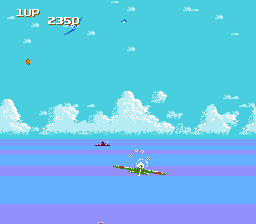

1985年にタイトーから発売された『スカイデストロイヤー』は、零式艦上戦闘機を操り、空と海とを一体の戦場として描くファミコン初期の3D視点シューティングであり、当時としては珍しいビハインドビュー方式を採用することで、水平線の向こうから迫る敵影や海面のきらめき、遠近感の強い弾道表現を家庭用機の画面に定着させてみせた作品である、プレイヤーは機銃で前方の敵機を迎撃し、海上に展開する艦隊には魚雷で挑むという二層構造の戦い方を求められ、狙いは微妙な慣性を伴うため、わずかな遅れや過剰修正が命取りになる、だからこそ、同作の気持ちよさは「当てた一発」の密度に宿り、空と海で手触りの異なる命中感が、当時の子どもたちの指先に鮮烈な記憶を残したのである、時間経過による昼・夕・夜の推移は画面の色調と静けさを変え、特に夜間は敵影の視認性が落ちることで、エンジン音と射撃音だけが頼りという独特の没入を生み、ループする出撃構造とあいまって、終わりの見えない“持久戦”の緊張感を演出した、結果として、同時期の横・縦スクロール主体の作品群とは明確に手触りが異なり、演出の少ない語り口で“戦場の空気”そのものを感じさせる一本として記憶されている。

敵の出現は単調ではなく、編隊飛行の迎撃や急速接近、横振りの回避など、視界の奥行きを使った挙動が織り込まれており、砲火の間合いを読み違えると一気に被弾が重なる、魚雷は角度と高度の管理が厳密で、海面すれすれの低いラインで放たなければ外れやすい、だから慣れるまでは「当たらない」「減らない」と感じても、着弾の理(ことわり)を掴むと、戦艦を一撃で沈めた瞬間のカタルシスが空戦とは別種の快感をもたらす、こうして“空の射撃ゲーム”でありながら“海の戦術”がプレイの中核を占めるという設計は、当時の家庭用タイトルの中でも特異で、のちの体感系空戦ゲームが台頭する以前に、視界の奥行きと立体的リスク評価を遊びの軸に据えた点で重要な位置づけにある。

そして、本作の記憶をより濃くしているのが、夜の海にまつわる“もうひとつの影”である、プレイヤーの間で“幽霊船ゾンビ”あるいは“出現しない海賊船”と呼ばれた隠しキャラクターの存在だ、公式の説明書には「夜の闇に出現するが、あることをしなければ出現しない」と明記されており、存在そのものは発売当時から公的に示されていたにもかかわらず、出現に必要な具体手順は説明されていない、そのため、実際に画面で目にしたプレイヤーはごく少数に限られ、地域の子ども社会では「本当に出るのか/誰が見たのか」という半ば伝説的な語られ方が広まった、のちに遊び込んだ層のあいだで、夜間に現れる巨大艦“母艦ノースザネリ”の“出現直後”という極端に短いタイミングを魚雷で捉えることが鍵だ、という言説が共有されるようになるが、いずれの伝承も共通しているのは「条件がシビアで再現が難しい」という一点である、つまりこの“幽霊船”は、存在が説明書で保証されながらも、現場のプレイではほとんど遭遇できない稀少イベントとして記憶され、見た者の証言が周囲の想像力をさらに煽る、そういうタイプの“隠しキャラ”だった。

この隠し要素が単なる噂で終わらなかった根拠は、関連商品の公式文言にも残っている、すなわち、1986年発売のファミリーコンピューターボードゲーム版『スカイデストロイヤー』(バンダイ)のカードには「夜の闇に出現するノースザネリの第1パターンに魚雷を命中させると出現する。」と明確に記載されており、気付けたプレイヤーは若干名いたのは確かだ。 ここでは“夜の闇”“ノースザネリ”“第1パターン”“魚雷命中”“出現”という、プレイ手順を構成する語がひと続きで並んでおり、当時のユーザーにとっては、説明書にあった「あることをしなければ出現しない」という抽象句に、具体の手がかりが与えられていたことになる、もちろん、カードの短い一文で時間窓の長さや照準の許容誤差までは分からない、それでも、夜間・出現直後・魚雷ヒットという三拍子の勘どころを掴んだ者が、ごく稀に“あの影”を画面で捉え、友だちの輪の中で「見た」「ほんとに出た」と語り伝えた、という距離感こそが、この現象を“都市伝説ではないが容易ではない”領域に留めたのである。

『スカイデストロイヤー』の遊びは、こうした隠し要素の有無にかかわらず、基本の反復が心地よい、機体の微細な揺れと照準線の重さに身体が馴染むほど、空戦の命中率は上がり、海戦の魚雷は歩留まりがよくなる、昼の明色は高揚を促し、夕暮れは緊張と油断の谷を作り、夜は視認の不安と音の手触りを研ぎ澄ます、明確なステージ完結や物語的カタルシスを持たない構造にもかかわらず、もう一度、あと一回、とプレイヤーを座らせ続ける力があり、それは単発の達成ではなく、反復の中で“身体が戦場に馴染んでいく”タイプの没入感の強さである、当時の子どもたちが、家の小さなブラウン管の前で、視界の奥へと延びる海を見つめ続けた理由は、撃墜の数字でもランキングでもなく、手が覚えた動きが次の瞬間に結果へ変わる、その直接性の快楽にあった。

静かな設計思想は、サウンドにも現れている、耳を圧する大仰さではなく、推力のうなりと射撃の切断音、爆発の減衰で空間の距離感を作り、昼夜の演出は派手な切り替えでなく色調の連なりとして見せる、だからこそ、夜の海に“何かがいる”という噂が生まれたとき、プレイヤーの想像力は過剰に膨らまず、画面の向こうの冷たい水面に張り付く現実感をまとったまま広がっていった、そして、ほんの一握りの幸運な目撃者が語る「出現の瞬間」の話――一発の魚雷が夜の闇に吸い込まれ、次のフレームで見慣れぬ艦影が現れた、という記憶は、長い年月を経てもこのタイトルの周囲に小さな熱を残し続けている。

いま振り返ると、『スカイデストロイヤー』は、派手な物語や演出ではなく、操作の負荷と視界の情報量を通じて“戦場ふうの時間”を編んだゲームだった、だからこそ、そこに置かれた隠しキャラも、派手な報酬や演目のクライマックスではなく、夜という条件に潜んだ“見えるか見えないか”の細い閾値として設計されている、その性格は、説明書の一行とボードゲームのカードの一文という、短いが確かな文章の長さにもよく似合っている、空と海が幾度も入れ替わるループの向こう、あの闇に目を凝らした者だけが稀に遭遇する影――それが、このゲームが今も語り継がれる理由のひとつなのだ。

NAO:総評

タイトルは空戦なのに、気づけば魚雷が主役、海の底から飛んでくる殺意の方がよっぽど怖い。弾幕よりも波の読み合いが勝負を決めるあたり、妙に現実的でタイトーらしいよな。説明書で“夜にしか出ない艦”とか言い出すあたり、戦争より開発者の遊び心が勝ってる。派手さはないけど、制限の中で緊張感を仕立てる技量、まさに職人の仕事って感じだぜ。

出典:NAONATSU:総評

箱絵のパイロットが放つ真剣な眼差し、あれがすべてを物語ってる気がする。空よりも海の怖さを教えてくれたのがこのゲームだった。敵の影を追ううちに、ただのシューティングじゃない緊迫感に飲み込まれていく。夜のステージで見える光の揺れが、子ども心に妙にリアルでね。今もあの顔を見ると、もう一度あの空へ戻りたくなるのよ。

出典:NATSU

📘 説明書資料(スカイデストロイヤー [TFC-SD4500])

説明書:Internet Archive 所蔵版(スカイデストロイヤー [TFC-SD4500])

※Sky Destroyer [TFC-SD4500](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction_Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1985/11/14|価格:4500円|メーカー:タイトー|ジャンル:シューティング

NAO: 空戦より魚雷が主役。海底の殺意が高すぎる。

NATSU: 箱絵のおっさん、今見ても説得力あるのが悔しい。