スペランカーシリーズ

裏技

-

大岩ジャンプ

大岩の少し左に立ち、コントローラⅠの十字ボタンを右、Ⅱの十字ボタンを左に押す。

動き出したスペランカーが大岩にぶつかる直前にAボタンでジャンプさせると、2段ジャンプで大岩を越えられる。大岩の少し左に立ち、コントローラⅠの十字ボタンを右、Ⅱの十字ボタンを左に押す。

動き出したスペランカーが大岩にぶつかる直前にAボタンでジャンプさせると、2段ジャンプで大岩を越えられる。

エピソード

トリビア

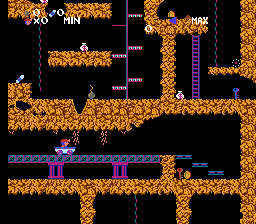

1985年12月7日、アイレムから発売された『スペランカー』は、地底遺跡を舞台にした上下スクロール型アクションゲームである。プレイヤーは探検家となり、ロープを伝い、リフトに乗り、鍵を集めてゲートを開け、最下層の財宝を目指す。目的は単純だが、設計は徹底してシビアだった。わずかな段差や滑り落ちでも即死、足場を踏み外せば容赦なくゲームオーバー。ジャンプの高さや着地の角度まで数ドット単位で判定されており、プレイヤーは“ミリの緊張感”と向き合いながら下降を繰り返すことになる。海外のブローダーバンド社によるPC版を移植した作品だが、ファミコン版では操作感がより繊細になり、機構的な硬派さが際立った。

ゲーム中には軽快なBGMが流れ、洞窟の静寂をリズムに変えるように設計されている。重厚なオープニングテーマと、探索中の跳ねるようなメロディの対比が独特で、落下や幽霊出現の効果音が混じることで、不安と緊張が絶妙に共存する。音の少なさではなく、音の配置が探検の孤独感を演出していた。ステージは4面構成を基本に、クリア後は配色が変化し難度が上昇するループ制。限られたエネルギーがタイマーを兼ねており、時間切れでも即ミスとなる。プレイヤーはリソースを節約しつつ、鍵や爆薬、フレアなどのアイテムを慎重に使わなければならなかった。

敵はコウモリと幽霊の二種類が主軸。コウモリは上方向の“フレア”で撃退、幽霊は正面への“エアガン”で吹き飛ばせる。どちらも攻撃のたびにエネルギーを消費するため、使いすぎは自滅を招く。つまりこのゲームでは「敵を倒す」よりも「消耗を抑える」ことが攻略の本質であり、敵の配置を覚え、最小限の操作で通過する動線を組み立てることが求められた。ファミコン黎明期のアクションゲームとしては、ここまで省エネと精密操作を意識させる設計は異例で、当時の多くのプレイヤーが“難しいけれど何度も挑んでしまう”と語った理由でもある。

アイテム構成も独特だった。鍵・ダイナマイトなどの必須道具のほか、条件を満たすと出現する隠しアイテムとして「1UP」「スコア2倍」「無敵」「赤い薬」の4種が存在する。中でも赤い薬は移動速度とジャンプ距離を一時的に上げるが、操作が暴れやすくなり事故死を誘発する。強化でありながらリスクでもあるこの設計は、“薬がマイナスアイテム”という短評の本質を突いている。単なる意地悪ではなく、「強くなるほど扱いが難しくなる」構造的リスクが本作の哲学そのものであった。熟練者はこれを理解し、あえて薬を取ってタイム短縮に利用するなど、自己制御を楽しむ域に達していた。

制作を手がけたのはアメリカ人デザイナーのティム・マーティン。タイトル画面にはその名が表示され、プレイヤーたちは理不尽に散ったときしばしば「ティムの罠だ」と口にしたという。1985年当時、『スーパーマリオブラザーズ』が“大胆なジャンプの自由”を与えたのに対し、『スペランカー』は“慎重さの美学”を提示した。敵の理不尽ではなく、自分の不注意が死を招く。理屈で理解できる難しさだからこそ、何度も挑戦するうちに“死の理由がわかる”達成感が積み上がる。そうした学習的快感が、いわゆる“クソゲー”という評価の裏で、多くの熱狂的ファンを生んだ。

当時の雑誌には「オープニングの音楽に合わせてボタンを連打すると無敵になる」という“ウソ技”が掲載され、多くの子どもたちが赤いLEDを眺めながらボタンを叩き続けた。もちろん結果は何も起きず、これが後年“ウソテク”の代名詞として語り継がれることになる。一方、実在の裏技としては特定地点でジャンプなどを行うと、前述の隠しアイテムが出現する仕様があり、やり込み勢の探索対象となった。

結果として『スペランカー』は、“死ぬことを前提に設計された学習型アクション”という独自路線を確立した。リフトの停止位置、ロープの揺れ、フレアの軌跡——それらを覚え、死を反復しながら精度を上げていく過程そのものが面白さとなる。誰もが一度は嘲笑し、やがてその構造美に気づく。弱さを前提に、強さを設計する。それがこのゲームの本質であり、今もなお“ファミコンで最も人を育てるアクション”として記憶されている理由だ。

NAO:総評

強化アイテムが罠になる構造は、設計の哲学そのものだ。優しさを削ぎ落とすことで、行動の意味を浮かび上がらせる。段差一つで即死する仕様は理不尽ではなく、入力精度を測るための物差しだ。敵の攻撃よりも、自分の操作の揺らぎが敗因になる──その構造に中毒性が宿る。矛盾の中で最適解を見つける快感がこのゲームの核心だった。ティム・マーティンは快適さよりも訓練を、娯楽よりも構造を選んだ。だからこそ『スペランカー』は、弱さを美しく描けたのだ。

出典:NAONATSU:総評

モコモコした床を踏むたびに、指先が冷たくなった。落ちたら死ぬ。わかっていても止まれない。赤い薬を取ったときの高揚と、次の瞬間の墜落。その落差が、なぜか心地よかった。幽霊の出現音に息を呑み、フレアの光に一瞬だけ安心する。あの狭い洞窟の中には、確かに“冒険”が詰まっていた。スーパーマリオの空へ対し、スペランカーの世界は地下だった。光の届かない場所で、誰もが少しずつ上手くなっていく。クリアしたときの小さな万歳が、今もまぶたに焼き付いている。

出典:NATSU

📘 説明書資料(スペランカー [IF-03])

説明書:任天堂公式(スペランカー [IF-03])

※Spelunker [IF-03](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※任天堂公式によるウェブページです。権利は各社に帰属します。

発売日:1985/12/7|価格:4500円|メーカー:アイレム|ジャンル:アクション

NAO: 薬がマイナスアイテム。ワナだ、ワナすぎる。

NATSU: モコモコ地面が不安を煽る。どこでも死ねる。