エピソード

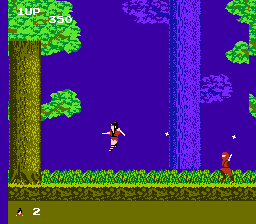

まだ横方向の広がりを競い合う横スクロール全盛の只中で、縦へ昇る感覚そのものを主題として提示した作品は多くなく、『影の伝説』はその稀少な系譜に位置していた。アーケードで誕生した本作は、忍者が跳躍しながら森や城の高さを突き抜けていくという発想そのものが体験の核であり、ファミコン版への移植でもその縦移動の比重が損なわれることはなく、小さなテレビ画面に立体感ではなく「高さ」と「風圧」の感覚を落とし込もうとする設計が据え置かれている。表現技術が粗かった時代に、なぜこの作品はここまで縦方向の感覚を強調して成立し得たのかといえば、描画の密度ではなく移動の流れを主役に据えたからであり、枝葉や城壁が細部の装飾として存在するよりもむしろ、道を開いたり閉じたりする“高さの絞り込み”として機能していることが、のちに広く語られる本作の強みへ繋がっていく。

本作の体験を特徴づけるのは、ジャンプ直後にもう一段伸びるような浮遊の感覚で、これは単なる慣性というよりも、崖から崖へ飛び移るまでの“余白の時間”を長く確保するための仕組みとして働いている。地形が水平ではなく垂直方向に積み重なる設計では、敵や飛道具を避けるための一瞬のずれが安全圏と落下死の境界となり、その緊迫感を過不足なく受け止めるには、ジャンプの頂点を一拍だけ延ばす感覚が必要だった。ファミコン版ではアーケード版と比べ画面内に表示される敵数が抑制され、処理落ちを避けつつ落下と上昇のテンポを保つ工夫が見られ、限られた表示領域の中で「視認できる危険」と「想像の外側にある高さ」双方を錯覚的に抱かせる構造が生まれた。森の枝ぶりの隙間や背景の季節表現は、単なる景観ではなく、敵の軌道や滞空時間の使い方まで変化させる“難度曲線”として機能し、青葉は見通しがよく紅葉は遮蔽物が増え、雪では挙動が慎重さを要求するという形で、環境そのものが操作の感覚に影響を及ぼす。いわばこのタイトルは「地形を移動する」のではなく「高さを読み取る」設計であり、当時の子どもたちが画面を見上げるのではなく“上へ吸い寄せられていく”ような感覚を抱いた要因はそこにあった。

そして、この“高さの向こう側に届く感覚”は、やがて画面外へと拡張されていく。作中で救い出す霧姫は、単なる物語上の目的地という枠を超えて、後のキャンペーンで現実へ姿を持つことになるが、ここには偶然以上の整合性があった。救出によって再び失われるというループ構造は、永遠に手を伸ばし続ける対象として霧姫を位置づけており、その“届きそうで届かない距離”が、現実の懸賞景品へ転じた時に特異な説得力を帯びた。プレイヤーは画面の向こうを証明するかのように特定の条件画面を撮り、その「霧姫に到達した瞬間」を現実へ持ち帰る行為によってゲーム外の参加者になり、応募先で抽選されるのは玩具としての「おしゃべり霧姫」という、ヒロインが“画面の奥から手前へ移動した痕跡”そのものだった。景品の仕様こそ当時の資料群でも一部にしか明確な記述が残らないが、音声が鳴る仕掛けを備えていたと伝わる経緯は、本作の主題である「遠景が手前に降りてくる」体験と重なっている。つまり霧姫は抽象的な目的地から、届き得る存在へと変換され、ゲームが文化的事象へと“越境”した最初の瞬間がここにあった。

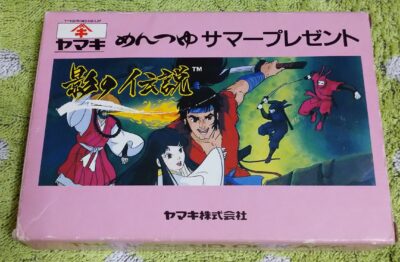

この越境の流れは、そのまま所有文化へ接続される。ヤマキとのタイアップによって生まれた一万本限定版は、ゲーム内容自体は通常版と同一ながら、霧姫の“現実化”を後押しした販促史の証拠物として今日まで語られており、パッケージとカセットへロゴが施された仕様は、霧姫が個人へ帰属する証しとして機能した。ここではプレイ体験の記憶が抽象的なまま留まらず、形のある所有物へ変わり、さらにその所有が希少性によって価値を育てるという、80年代中期のゲーム文化が抱えていた物心両面の伸び方が表象されている。縦移動の手触り、浮遊感、救出と喪失を繰り返す構造、それが画面から外へ押し出される懸賞、さらに特別仕様として残る物理的痕跡。これらは互いに独立した周辺情報ではなく、一連の流れとして接続され、後年の「キャラクターが市場へ出てくる」ブームや景品文化の系譜にも穏やかに影響を残した。本作は忍者アクションとしてだけでなく、プレイヤーが“画面の高さを越えて外へ踏み出した瞬間”まで含めて成立した文化的作品であり、記憶が形を持つことのはじまりを体感させたタイトルだった。

NAO:総評

縦へ伸びる感覚が主題として据えられた時点でこの作品は単なる“横への延長線上のアクション”ではなく流れの方向それ自体を遊び手に意識させる設計を持っており、浮遊の一拍が敵配置よりも先に高度の認知を促すためプレイヤーは結果ではなく見通しを先に読むことを要求されるが、その「届きそうでまだ遠い」設計がのちに懸賞の霧姫へ継承され、画面の奥行きが現実側へ越境した稀有な事例となったことが重要で、さらにヤマキ限定版がその越境を痕跡として定着させた点まで含めれば、本作は忍者アクションの表皮に収まらず“所有の形へ達するまでを描いた文化的直線”として成立している。

出典:NAONATSU:総評

枝の向こうへ飛び移る前にふわりと身体が軽くなるあの瞬間を覚えている人にとって霧姫の存在は画面の奥で手招きしていた誰かではなくいつか指先のすぐ外へ届きかけた距離感そのものであり、その感覚が応募用紙を通じて現実へ連れてこられた時に「本当にそこへ辿り着いた」という小さな証明になり、それがさらに形のある限定版として残されたことでこのゲームの思い出はプレイ記憶ではなく手元に留まる温度として続いているから、縦の高さを登ったあの夕方の空気がいまも柔らかくよみがえってくる。

出典:NATSUファミコン版影の伝説の懸賞品「おしゃべり霧姫」

@BEEP_SHOP(2016年8月4日)|

オリジナルTWEET出典:x.com

@BEEP_SHOP(2016年8月4日)|

オリジナルTWEET出典:x.comやまき「めんつゆサマープレゼント」

@fami_maga(午後6:43 · 2021年11月20日

)|

オリジナルTWEET出典:x.com

@fami_maga(午後6:43 · 2021年11月20日

)|

オリジナルTWEET出典:x.com

📘 説明書資料(影の伝説 [TFC-KD4900])

説明書:Internet Archive 所蔵版(影の伝説 [TFC-KD4900])

※Kage no Densetsu [TFC-KD4900](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/04/18|価格:4900|メーカー:タイトー|ジャンル:アクション

NAO: 縦スクロールで忍者してる感は満点。

NATSU: 空中ジャンプの浮遊感に酔う。