エピソード

トリビア

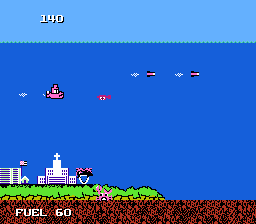

1986年6月26日、アイレムが4900円で発売したファミコン用横スクロールSTG『スクーン』は、ピンク色の潜水艦“SQOON”で海中を進み、エイリアンの施設を破壊しながら人間を救出していく、救助=補給=進行が一本の輪でつながる設計を核に据えた作品である。舞台設定は「海王星人(Neptunians)が地球を侵略し、極冠を溶かして大陸を水没させた世界」、地球防衛軍に頼まれた海賊ナリキーンがスクーンで反撃に出るという奇想を、操作の緊張で支えるのが本作の持ち味だ。メイン武装は正面に撃つミサイル、施設破壊用には斜め下へ落とす“アイスボール”があり、海底ドームなどの施設を壊すと住民が水面へ向けて浮上を始め、潜水艦で回収できる。スクーンは最大9人までしか収容できず、満載にすると海面に小型の島(救助船/母艦)が出現して接舷でき、そこで住民を降ろすと燃料補給とパワーアップが行われる。燃料計(FUEL)は60秒ごとに空になり、補給に失敗するとミスになるため、“救助してから補給地点へ寄る”という逆算の段取りが常にプレイヤーを追い立てる。撃つ快感はシンプルだが、時間資源の管理と航路設計が同格で問われる――ここに潜水艦でありながら“スピード感がある”と感じさせる理由がある。

ゲームの進行は全8フェーズ(地球各地を巡る構成)で一巡し、再び最初に戻る周回型。終幕の派手なエンディングを持たない代わりに、各フェーズがもつ“救出→補給→施設破壊”のリズムが短い単位で繰り返され、上達=ルートの洗練が体感しやすい。敵はサメや海洋生物、海底施設から出るメカ群などで、接触や機雷・地形が主な脅威となる。とくに補給の直前直後が事故の温床で、満載状態のまま寄せ切れず燃料が尽きる、あるいは降ろした直後に護衛火力が減って被弾する――といった“運用事故”が敗因の大半を占める。救助した人々や、たまに拾える金塊を島に渡すとパワーアップ(ミサイル強化段階)が得られ、見返りの設計が明確なため、「救うこと」が戦力化につながる実利があるのも特徴だ。得点や残機に関しては、各フェーズに1UPシンボル(教会などの目印)や、序盤のナマコ破壊で1UPといった仕掛けが用意され、救助の往復だけに偏らない“寄り道の動機”がある。これらの配置は固定で、覚えが進むほど“どこで人を出し、どこで回収し、どこで補給するか”の三点セットが固まり、救出劇なのに攻撃的な気持ちで運用できるようになる。

開発・背景の面では、発売・開発はアイレム、企画プランニングにホームデータのクレジットという体制が資料から確認でき、アーケード直系ではなく家庭用オリジナルとしての組み立てが色濃い。ストーリー上の“人肉(man-ham)”や“海賊ナリキーン”など、ややブラックな味付けは海外マニュアルにも明記されており、ハードな設定と軽快な操作感の組み合わせが独特のトーンを生んでいる。プレイフィールを支えるのは**「撃つ」「落とす」「拾う」「渡す」という4動作の分担で、正面ショットは雑魚処理と護衛、アイスボールは施設破壊と海底機雷処理に特化、回収は被弾リスクを背負い、受け渡しは海面でのみ有効という縦の動線が、横スクロールの流れに“上下の判断”を重ねる。さらに、満載時にしか島が出現しない設計が補給の主導権を敵ではなくプレイヤーに持たせる**ため、救出と攻撃のテンポが噛み合う。単に“敵を殲滅する”ではなく、時間を稼ぐためにどこを破壊し、どのタイミングで満載にして補給へ入るかというプランが、1分という短いスパンで何度も問われる――この緊密さが、潜水艦であるはずのゲームに“疾走感”を与える。

小ネタ・印象的要素としては、「9人で満載→島が出現→燃料が回復」というルールが生んだ救助=補給=戦力化の循環と、エンディングがなく8面でループする周回設計が挙げられる。周回型は一見そっけないが、プレイヤー側の理路の成熟がそのまま進行距離になるため、1回のプレイで“上達が見える”効果が強い。また、序盤の教会や各フェーズの1UPシンボルに触れて残機を増やす知識、島に金塊を渡しても燃料補給が起きる小技など、救出以外の投機的行動が実利に転じる瞬間が多い。結果として本作は、敵弾の洪水で難度を作るのではなく、資源(人員・金塊・時間)と動線の編集で緊張を生むタイプのSTGとして記憶され、「潜水艦なのにスピード感がある」という感覚が理屈としても説明できる仕上がりになっている。派手なクライマックスはないが、1分ごとに訪れる補給判断がミスと成功の分岐点をつくり続け、海中の青い景色に救出劇の焦燥を刻み込む一本である。

NAO:総評

“救出すれば補給が来る、満載でしか来ない、補給は60秒おきに必須”という三段論法で、プレイヤーは撃つだけでなく運ぶ計画を持たざるを得ない。施設を割って人を出し、集め切って島を呼び、受け渡しの直後にまた護衛へ戻る――救助=補給=戦力化の循環が1分周期で回り、潜水艦なのに疾走感が出るのはここだ。

周回型で終幕を置かないのも、達成より運用の成熟を可視化するための設計に見える。“救っているのに攻撃的になる”逆説は、時間資源の奪い合いとしてのSTGに徹した結果で、1986年の家庭用における一つの正解だった。出典:NAONATSU:総評

人を九人集めて海面に上がるたび、島の小さな甲板が“待ってたよ”って言うみたいで、燃料の針が戻る瞬間に肩の力が抜ける。だけど安心するほど、また次の救助へ急ぎたくなる。

施設を壊せば泡のように人が上がり、拾いきれないで消えると胸が痛い。救うことがそのまま強さに変わるから、気づけば攻撃的な気持ちで救助の航路を考えている。終わりなき周回も、上達がちゃんと手触りになる限り、海は何度でも走れる。出典:NATSU

📘 説明書資料(スクーン [IF-04])

説明書:レトロゲームの説明書保管庫(スクーン IF-04])

※Sqoon [IF-04](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※レトロゲームの説明書保管庫様による保存資料です。権利は各社に帰属します。

発売日:1986/06/26|価格:4900円|メーカー:アイレム|ジャンル:シューティング

NAO: 潜水艦なのにスピード感がある、不思議。

NATSU: 救出劇なのに、何だか攻撃的な気持ちになる。