エピソード

トリビア

1983年にアーケードで登場した『10ヤードファイト』は、日本人にとって馴染みの薄かったアメリカンフットボールを、誰でも遊べる“体感型スポーツゲーム”として見事に落とし込んだ作品だった。ファミコン版は1985年に移植され、開発はアイレム、音楽は高木一郎、プロデューサーに横井軍平、そして総監修に山内溥という錚々たる顔ぶれが名を連ねている。

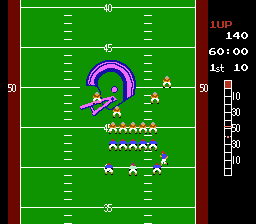

プレイヤーはクォーターバックとしてフィールドを駆け抜け、10ヤードごとに攻撃権を更新しながらタッチダウンを目指す。ルールを知らなくても、ひたすら走っていれば何とかなる設計で、ディフェンスをレバー連打で振りほどくアクション性が特徴的だった。この“レバガチャで突破”という仕組みは当時の他タイトルには見られず、のちの格闘ゲーム的入力の先駆けと評されている。

アーケード版ではCPUが素早く、守備側が圧倒的に強いバランスだったため、制限時間内に10ヤードを進めるだけでも一苦労だった。ファミコン版ではテンポがやや緩和されたものの、相変わらずディフェンスが異様に速く、初心者はすぐに捕まる。だが、タックルを振りほどいた瞬間の快感は格別で、コントローラを握る手に力が入る“肉弾スポーツ”のような感触があった。

得点システムは通常のアメフトと異なり、距離を稼ぐごとに細かく加点され、タッチダウンで5000点、キックオフリターン成功で10000点が入る。フィールド全体を駆け抜けるときのBGMはシンプルだが熱量があり、ゲーム全体のテンポを支える重要な要素となっていた。

さらに、ファミコン版では1人プレイのほか2人交互プレイにも対応。相手よりも多く得点するシンプルな競技性を持ち、難しい戦術やルールより“どれだけ走るか”に焦点が置かれていた。そのわかりやすさが、当時の日本人プレイヤーに受け入れられた理由だ。

面白いのは、開発当時の音声録音エピソードだ。クォーターバックの掛け声を録音するため、開発陣は大学のアメフト部に協力を依頼したものの、声質がイメージに合わず、代わりにラグビー部の新入生の声を使用したという。こうした“妙なこだわり”もアイレムらしい逸話として残っている。

ゲームのテンポは単調だが、制限時間と残りヤードの駆け引きが絶妙で、リトライを誘う中毒性を持っていた。日本では「ルールが分からないけど面白い」ジャンルとして独自の地位を確立し、北米ではNES版のローンチタイトルの一つとして発売。実は北米で最初に一般家庭に入ったスポーツゲームの一つでもある。

フィールドを駆け抜ける小さなドット選手たちは、決して派手ではないが、プレイヤーの想像力でスタジアムの歓声を感じさせた。ルールも戦略も知らなくていい――“走って、倒されて、また走る”。その単純な繰り返しこそが、『10ヤードファイト』の楽しさの本質だった。

NAO:総評

ルールなんて分からなくても連打で突っ走れ。そう言われて育ったゲームだ。敵が速すぎて「スポーツ」じゃなく「サバイバル」って感じだけど、それが逆に燃える。タックルを振りほどいた瞬間の手応えが忘れられねぇ。まるで画面の向こうに汗の匂いがするような、原始的な熱さがあった。いま見ても、ピコピコ鳴るBGMが妙に心を沸かせるんだよな。

出典:NAONATSU:総評

最初は何が起きてるのか分からなかった。でも、走って転んでまた走るうちに楽しくなってきたの。ボールを持つたび、無意識に手が汗ばむ。タッチダウンした瞬間、意味も分からずガッツポーズ。あの“分からなくても楽しめる”感じこそ、ファミコンの魔法だったと思う。ルールの壁よりも、夢中になれる力。このゲームが教えてくれたのは、スポーツの本当の面白さだった。

出典:NATSU

📘 説明書資料(10ヤードファイト [IF-02])

説明書:Internet Archive(10ヤードファイト [IF-02])

※10-Yard Fight [IF-02](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction_Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1985年8月30日|価格:4900円|メーカー:アイレム

NAO: アメフトの皮を被った、連打耐久レース。

NATSU: ルール知らなくても走ってればなんとかなる安心感。