裏技

-

無敵

連射機能付き、またはプレイヤー切替付きジョイスティックが必要です。連射機能付き、またはプレイヤー切替付きジョイスティックが必要です。 切替付きならⅡ側にセット、セレクトを押しながら本体のⅠコントローラでスタート。 ジョイボールなどの連射機器では、連射スイッチを中間位置にしてAを押しつつスタート。

切替付きならⅡ側にセット、セレクトを押しながら本体のⅠコントローラでスタート。

ジョイボールなどの連射機器では、連射スイッチを中間位置にしてAを押しつつスタート。備考:使用環境によっては成功しない場合もあります。

-

パネル二度取り

地上パネルの上端を撃つと半分しか壊れません。地上パネルの上端を撃つと半分しか壊れません。 もう一度撃つと完全破壊となり、1パネルを2回取得した扱いになって得点が2倍になります

もう一度撃つと完全破壊となり、1パネルを2回取得した扱いになって得点が2倍になります -

25万8000点ボーナス

7面で地上パネルを、B(バリア)→P(パワーアップ)→L(ランディングボーナス)→[+]の順に1つずつ取得すると、ボーナスとして25万8000点が入ります。7面で地上パネルを、B(バリア)→P(パワーアップ)→L(ランディングボーナス)→[+]の順に1つずつ取得すると、ボーナスとして25万8000点が入ります。 同じパネルを2枚以上取ると無効になります。

同じパネルを2枚以上取ると無効になります。

エピソード

トリビア

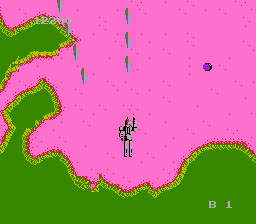

1986年4月17日、ジャレコから発売されたファミリーコンピュータ版『アーガス』は、縦スクロールシューティングの枠組みを越えた野心的な設計を取り入れた作品だった。同年にはアーケード版も稼働しており、NMK開発の原作を忠実に移植しつつ、家庭用ならではの“操作的重み”を加えた。プレイヤーは自機「ウォル・アーグ」を操作し、全18ステージを突破してシリーズボス「メガ・アーガス」の増殖を阻止するミッションを帯びる。舞台設定にはギリシャ神話の百眼巨神“アーガス”と地球侵略を絡め、パワードスーツ的合体とシューティングという二軸を交差させる世界観が構築されている。

基本操作は十字キーによる8方向移動に加え、上下操作で高度調整可能。Aボタンは地上用ショット、Bボタンは空中用ショットを担い、それぞれ敵配置に応じて撃ち分ける必要がある。特筆すべきは武器の見た目や挙動がステージ番号奇数/偶数で変化する点だ。奇数ステージでは1WAY連射、偶数では左右反射を含む3WAYショットが使用可能になるなど、武装の選択肢がステージ単位で変化する。単なる強化アイテムに依存するだけでは突破しづらい構造だ。

地上の「パネル」破壊システムも本作の中核を担う。フィールド上に出現するパネルには “P(パワー)”、“B(バリア)”、“L(ランディング)” の3種が存在し、地上ショットで破壊することでパネル効果が発動する。Pはショット威力上昇+縦移動速度アップ、B は約10秒の無敵状態付与、L は着陸時のボーナス得点。これらのパネルを3枚揃えることで発動でき、取得の順序や場所はプレイヤーの戦略性を問う。特にLパネルは、ボス撃破後に移行する“ランディング(着陸ミニゲーム)”において得点を左右するキー要素だ。

各ステージの終盤には巨大ボス「メガ・アーガス」が出現し、中央部の点滅部位が弱点となる。ボス撃破後、自動的に着陸モードへ遷移。スクリーンには滑走路とレーダー軌道が表示され、その曲線に沿って自機を下降させて滑走路に着地しなければならない。成功すれば Lパネル数に応じたボーナス得点も加算され、P/B 効果も次ステージへ継続。ただし失敗すれば強化効果が初期化され、次面へ弱い状態で入るリスクを負う。着陸操作にはやや遅れをとって軌道に乗せるタイミングや、最後の微調整の遊び心が設計されており、STGとしての操作技巧を要求するミニゲーム的要素も兼ねている。

さらに本作には、ステージ中盤などに現れる黒い点滅する影(=合体影)に自機の影を重ねることで発動する強化変形「ウォル・アーマー」モードが存在する。合体状態では無敵時間帯となり、体当たりで敵を破壊でき、敵一体あたりの得点も大幅に跳ね上がる。一時的な性能上昇が与えられる一方で、合体持続には時間制限があり、解除直後には影のずれから敵に衝突しやすく、自爆リスクも含む仕様だ。つまり、合体は安全行動ではなく、むしろ“解除タイミングを誤れば自滅を招く”賭けである。

この合体変形の存在が、『アーガス』を単なる縦シューから一線を画す作品にしている。強化状態だけを味わうのではない。強化中の安心感と、その解除後の不安定性――その揺さぶりこそが設計の核心であり、プレイヤーの集中力を“強化期待”と“解除恐怖”の狭間で揺らがせ続ける。どちらか片側に偏ることを許さず、常に両天秤を意識させられる体験だ。

グラフィック面では、左右スクロールのループ構造を用いた背景展開や、やや透過表現的な輝き処理も取り入れられ、視覚的な飽きのない変化を演出する。地形と背景の切り替えは段階的で滑らかに変化し、「ずっと飛んでいる」という錯覚を支える。敵弾の密度、弾速、視認性の変化とあいまって、操作力と視認力双方が厳しく問われるステージ設計だ。

本作は決して“スター強化で突き進むだけのシューティング”ではない。その本質は「強化するときの操作精度」と「解除される瞬間まで守り切る神経力」にある。合体/解除の高揚と緊張、そして滑走への期待と恐怖が表裏一体で構成されており、“強くなる過程”そのものを体験させる設計だ。この設計構造の妙が、長年にわたって支持され続けている。

NAO:総評

シューティングで“着陸と合体”を導入し、しかもその合体状態が単なる強化ではなく、解除時の衝突リスクを宿す賭けとして機能しているあたり、本作は空を制する快感より、むしろ“強化タイミングを生き延びる”思考プレイの機微を映す設計だ。対空・対地の切替、パネル破壊、着陸ミニゲーム、合体解除──あらゆる層を同時に回し続けなければならない緊張構造は、短評「シューティングで着陸演出?妙にリアルな要素」に込めた驚きそのものであり、このリアルさこそがアーガスの真骨頂だ。

出典:NAONATSU:総評

ステージを飛びながら、いつか滑走路に降り立つという“帰還の夢”を持たされる一方、合体という魔法時間が切れかかる合間に敵弾の予兆を読む必要があって、「安心して強化してはいけない術式」のように感じる。空と地上の攻防には途切れがなく、合体解除の瞬間にはバリアが溶けるような恐怖が迫る。見た目に派手ではなくとも、その分プレイヤーの緊張と息遣いをじわじわ削り取る設計だ。だから“空と地上を同時に狙う手忙しさ、縦シュー入門ながら侮れない緊張感”という短評に、それがただの比喩ではなかったと実感が伴う。

出典:NATSU

📘 説明書資料(アーガス [JF-07])

説明書:Internet Archive 所蔵版(アーガス [JF-07])

※Argus [JF-07](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/04/17|価格:4900|メーカー:ジャレコ|ジャンル:シューティング

NAO: シューティングで着陸演出?妙にリアルな要素に当時は驚かされた。

NATSU: 空と地上を同時に狙う手忙しさ、縦シュー入門ながら侮れない緊張感。