エピソード

トリビア

1985年、ファミコン界に突如現れた一体のロボット──「SASA」。

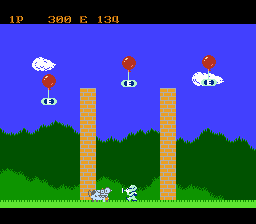

それはアスキー初のファミコン参入作品であり、MSX版『SASA』の移植でもあったが、当時の子どもたちにとっては「何をすればいいのか分からないけど、なぜか気になる」不思議なゲームだった。プレイヤーはSASA(2P時はNANA)を操り、空間に漂うエネルギーパックを集めていく。だが、このロボットは歩くだけでは進めない。弾を撃つたびに反動で後退し、その勢いを利用して空を舞う。つまり、「進むためには逆方向に撃つ」という、重力と慣性に支配された奇妙な操作性が本作のすべてだった。攻撃が移動であり、移動が攻撃になる。この独特の物理挙動に慣れるまで、多くのプレイヤーが天井や壁にぶつかり、エネルギーを失っていった。

エネルギーは命そのもの。弾を撃てば減り、敵に触れれば激減し、ゼロになれば即ゲームオーバー。残機もコンティニューもない。だからこそ、わずかな反動を読みながら無駄撃ちを避ける慎重さが求められた。草原、海中、倉庫、宇宙——ステージによって重力や浮力が変化し、プレイヤーは常に環境と戦うことになる。最終面では中央にブラックホールがあり、ほんの少しの操作ミスで吸い込まれて終わるという容赦のなさ。

それでも、なぜか憎めないゲームだった。

画面はカラフルで、敵キャラには「コマツダ」や「ノッシー」といったユーモラスな名前が付けられていた。とくに「コマツダ」は建機メーカー・小松製作所をもじったネーミングで、当時の子どもたちにとっては意味不明でも妙に記憶に残る存在だった。もう一つ、本作を語るうえで欠かせないのが“音楽”だ。ポーズをかけると流れるBGM「NANA愛のテーマ」は、取扱説明書に**楽譜と歌詞(2番まで)**が掲載されており、ファミコン史上でも異例の演出だった。ポーズ中だけ聴ける“ロボットの愛の歌”という発想は、後年のリメイク作品にも通じるほど先進的で、ファンの間では今でも語り草となっている。

操作は難解、内容はシンプル。それでもプレイヤーの心を掴んだのは、SASAというキャラクターの「必死さ」だった。撃たなければ落ち、撃ちすぎればエネルギーが尽きる——その不器用さが、どこか人間的だった。二人同時プレイではNANAとの協力プレイが可能で、互いのエネルギーを分け合うことでしか生き延びられない。これはまるで、エネルギーではなく“思いやり”のゲームでもあったのだ。

当時の雑誌『ファミリーコンピュータMagazine』では「重力に魂を引かれたゲーム」と評され、『ユーゲー』誌は「シュールでほのぼのしているのに、現実の厳しさを教える」と称した。現代でいえばインディー作品のような位置づけだろう。発売から40年を経た今でも、この独特の挙動と奇妙な愛のテーマは、ファミコン屈指の“実験作”として輝きを放っている。

NAO:総評

重力に逆らうには、弾を撃つしかない——そんな理不尽なルールを、あの頃の子どもは素直に受け入れてた。撃てば落ちるし、止まれば沈む。でもその不自由さが、逆に心地よかったんだよな。アスキーは最初の一本で“制御不能の美学”を突きつけた。思い通りに動かせないからこそ、成功の一瞬が輝く。ゲームってのは本来、上手く動かないものを乗りこなす快感だったのさ。

出典:NAONATSU:総評

何度も海藻にじゃまされても、なぜかまたやりたくなる。自分の動きが思うようにいかないのに、そこに妙な愛着が湧いてくるの。SASAとNANAは、ぎこちないけど必死に空を飛ぶ私たちみたいだった。無駄撃ちが命取りでも、誰かのためにエネルギーを分けて生きる。そんなルールが温かくて切ない。あの小さな画面の中に、確かに“心”があった気がするのよね。

出典:NATSU

📘 説明書資料(アストロロボ ササ [HSP-01])

説明書:Internet Archive(アストロロボ ササ [HSP-01])

※Astro Robo Sasa [HSP-01](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction_Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1985年8月9日|価格:5500円|メーカー:アスキー

NAO: どう動いてもエネルギーが減る、厳しいロボの宿命。

NATSU: 海藻に押し戻される理不尽、昭和のエコテロリズム。