エピソード

トリビア

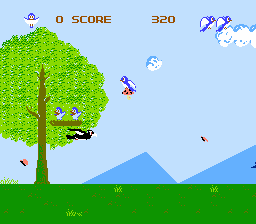

1986年6月3日、東芝EMIが発売したファミリーコンピュータ用『バード・ウィーク』は、開発レナールによる“親鳥になってヒナを育てる”という着想をそのまま遊びにしたアクションである。画面内を舞うチョウや虫を親鳥が捕まえ、巣にいる2羽のヒナへ運んで与える——この基本だけで成立するが、実際の手触りは穏やかさよりも緊張に満ちる。ヒナは空腹になると催促し、催促中にしか給餌が通らないため、采配を誤るとヒナが衰弱し、最悪は落鳥してしまう。親鳥側も、カラスやタカといった捕食者(外敵)の追尾・接近にさらされ、一度掴まればアウト。見た目はメルヘン調でも、「採餌の段取り」×「外敵の回避」×「ヒナの空腹管理」が同時に走るリソースゲームとしての骨格があり、かわいらしさの陰に“命がけの育雛”を映し込んだ企画である。基本情報(発売日・発売元・開発元・1人用)に加え、国内資料ではジャンルに「生態系シミュレーション」の語も見られるが、入力はあくまでアクション寄りで、家庭用に落とし込んだ“生態観察+反射”の折衷と捉えるのが正確だ。

ゲームのリズムは季節の巡回でつくられる。早春から夏・秋へと背景が移り、配置と外敵が変わるたびに採れるルートが更新され、やがて春に戻る。各ラウンドでは2羽のヒナを無事に巣立たせればクリアだが、巣立ちのための給餌回数は季節や局面で異なり、同じ「餌を取って運ぶ」でも、どちらのヒナから優先するか、外敵の巡回とどう噛み合わせるかで難易度が大きく揺れる。とくに秋以降は、木立や枝の密度が上がり飛行のライン取りがシビアになって、空腹の催促に追われる気持ちが操作にも伝染する。この“あわただしさ”を和らげる仕掛けとして、地表に落ちているキノコを拾って外敵の頭上へ落とすと一定時間気絶して動きが止まるという能動的な間合い作りがある。つまり本作は「避けるだけ」ではなく、止める/間を取るという小さな主導権を持ち込む余地を備えている。さらにパッケージにうたわれたスタディー・ゲーム(練習)では任意ラウンドの反復学習が可能で、家庭機らしい“少しずつ上手くなる”導線が意識されている。

メカニクスの焦点は、餌=時間という設計に尽きる。虫を追うほど外敵との交差が増え、外敵を避けて大回りすればヒナがさらに空腹へ傾く。「早く正確に運ぶ」か「安全に大回りする」かの選択が常に問われ、給餌の一往復ごとに“次の一手”の計画を上書きする。ヒナの催促タイミングがずれると、一方へ寄せた最短ルートがもう一方のヒナを危険に晒すこともあり、“良い親の段取り”=“安全なルート取り”であることを、画面の圧で理解するようになっていく。巣に戻った瞬間は外敵に触れないという“安息”のルールも要点で、ヒナの催促が重なったときに巣を一時避難地として使う判断が生まれる。こうした局面判断は、スコア追求よりも巣立ちの連続成功に直結するため、ゲームの目標が自然と「美しい採餌サイクルの確立」へ移行していく。見た目のやさしさに反して難易度は高めで、空振りした虫取りや外敵の軌道に翻弄されるうちは“どうしても追われる”側に回りがちだが、キノコで間を作り、巣で呼吸を整える手順が身につくと、同じラウンドでも景色が変わる。

背景に流れる季節表現と、終わりの見えにくい周回構造もこの作品の語られ方に影響している。資料によっては「一定ステージで一巡」と説明される一方、はっきりしたエンディングを設けず連続プレイが続く旨を示す解説もある。いずれの記述であれ、設計意図は“終わったから達成”ではなく“続いているから生活”に重心があり、家庭のテレビで小さな生態の循環を演じ続けること自体に価値を置いた——という読みで一致する。ゆえに本作は、派手な演出やボス戦の山場によって記憶に刻むタイプではない。一往復の速さ、外敵を眠らせた静けさ、催促に応えた安堵の積み重ねで、「親鳥って、こんなに命がけだったんだ」という実感を静かに残す。ネタにされがちな柔らかい外見に反して、“理解してからが本番”の難しさがあり、当時の子ども達が家庭内で体験できる“自然の厳しさ”として、忘れ難い位置を占める一本となった。

NAO:総評

“かわいい餌やり”の皮を被りながら、実際には餌=時間管理という硬派な設計が最初の行動から突き付けられ、催促と外敵の軌道が交差する一瞬に判断が遅れれば命が落ちるという現実がスコアにそのまま刻印される。キノコで間を作り、巣で呼吸を取り戻し、最短と安全の折衷を一往復ごとに引き直す——この工程が可視化されているから、派手なボスも演出もなくても“働く意味”の重量がゲームとして成立する。終わりを置かず季節の循環を差し出す方針は、達成ではなく継続の証明を遊ばせるためで、ネタに見える外見の奥に“行為の緊張”を隠さず残した潔い設計が、後年まで地味に忘れられない理由になっている。

出典:NAONATSU:総評

虫を一匹つかまえるたび巣へ戻る道のりが、ほんの少し長く感じられて、催促に間に合った瞬間の安堵が胸の奥に熱を置いていく。外敵を眠らせたときの小さな静寂や、巣で息をつく一拍が、誰にも見えない“生活のリズム”として手に馴染んでいく。季節が巡るたびに同じ背景が少し違って見えるのは、世界が変わったのではなく、自分の段取りが育ったからで、学びそのものが風景の色を変えてくれる。見た目はやさしくても、理解してからが本番の難しさがちゃんと残り、ヒナを守れた夜の静かな達成感が“終わらない旅”として続く。その記憶が抜けないのは、たぶんこのゲームが育雛ではなく「暮らしの証拠」を描いていたからだと思う。

出典:NATSU

📘 説明書資料(バードウィーク [TFS-BK])

説明書:Internet Archive 所蔵版(バードウィーク [TFS-BK])

※Bird Week [TFS-BK](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/06/03|価格:4900円|メーカー:東芝EMI|ジャンル:アクション

NAO: 親鳥って、こんなに命がけだったんだ。

NATSU: ネタにされがちだけど、実は難易度高いです。