グラディウスシリーズ

エピソード

トリビア

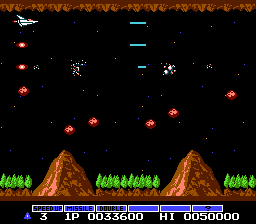

1986年4月25日にコナミから発売されたファミコン版『グラディウス』は、アーケードの削り移植ではなく“選択のゲーム”という設計思想だけを確実に持ち帰ることを最優先したタイトルであり、見た目の豪華さよりも「何を強化するか」という意思決定の快感を居間の遊びに落とし込んだ点に価値がある。スコア加点や残機配布ではなく、カプセル取得によってゲージを進め、自分の裁量で強化を確定するあの一拍こそが本作の体感的主題であり、これが定着したことで“自分の装備は自分で作るゲーム”という当時としては革新的なプレイ構造が成立した。家庭版ではレーザーの描画が極太ではなくなり、オプションの所持上限も2体へ抑えられたが、それらは単なる削減ではなく「選択の精度を上げる」方向への再設計として機能しており、選択式ゲージの妙味がむしろ露出しやすくなる効果を生んだ。火山の噴火やモアイのリング弾といった演出は、ここでは“見世物”ではなく“選択の妥当性を確かめる試問”として作用し、運動する背景にプレイヤーの読みと段取りが地続きで乗り移る。

つまり演出が豪華であるかどうかより、「備え」が成立しているかどうかを問う設計であり、上限2体のオプションは“足りない”のではなく“運用の幅が可視化される”ことで手触りの密度が増している。太いレーザーで押し切る図式を捨て、細い線と精密な置き方で軌跡を彫り、当たり判定で地を整える――家庭機の制約を逆手に取った調整意図がここにある。背景密度の圧縮も同様で、モアイ面の縦要素が抑えられたぶん、リング弾の密度が“読む楽しさ”として集中し、噴火の表現が荒削りでもなお駆け抜ける快感と結び付く。ファミコンが得意としない派手さを最初から追うのではなく、家庭機が最も得意とする“何度でも立ち上がる反復”そのものに構造を寄せたことで、アーケードとは違う遊び方で同じ核心へ辿れる形になった。

家庭版で特徴的なのは、派手さではなく“理解の速度”を支える仕組みが残されている点である。アーケードでは経験と残機が支配する場面でも、ファミコン版は装備の作り直しと段取りの再学習が繰り返し成立するため、たとえビッグコアに押し切られても、敗因を「操作」ではなく「装備判断」へ帰属しやすい。これは当時の子どもにとって極めて重要な構造で、腕前という才能ではなく、選び方という姿勢のほうが改善に直結する形をとっていた。処理落ちやスプライト制限ですら、その“判断を研ぎ澄ませる方向”に寄与し、設計の読み解きが形になると、細いレーザーや2体オプションが急に“最適解”へ昇格する。見栄えで妥協してなお芯が崩れないのは、演算力よりも概念の方を先に完成させていたためであり、そこに本作が家庭機文化で長命化した理由がある。

この“遊びの芯”は、後年さらに文化圏の外側へ拡張していく。代表例が1986年、大塚食品のスナック「アルキメンデス」とのタイアップで行われた応募抽選キャンペーンで、全8回・毎回500名・計4,000名にファミコン版『グラディウス(特別パッケージ)』が配布された、いわゆる「アルキメンデス編」だ。中身のROMは市販版と同一でありながら、ここで重要なのは“何が配られたか”ではなく“何の文脈で配られたか”にある。当時の子ども向け食品キャンペーンの景品は、キャラクターグッズやイラストプレートなど“世界観を持ち帰る物”が主流だった中で、『グラディウス』だけは「操作体験そのもの」を景品として位置付けた。つまり、広告が欲しがったのはキャラクター知名度ではなく、「遊んで初めて理解される仕組み」そのものだった。外装に描かれたのは強さの象徴ではなく“遊びそのものの入口”であり、体験を配布することで購買導線につなげるという、当時として極めて珍しいアプローチだった。

アルキメンデス編は現存数の少なさから今ではコレクターズアイテムとして扱われるが、その文化的な意味は希少性ではなく“ゲームプレイが商品価値として独立した瞬間”にある。食玩やおまけ文化がまだ“キャラ伝達型”で止まっていた時期に、『グラディウス』は既に“体験伝達型”へ踏み出しており、それは後年の「攻略情報がファンコミュニティを形成する」という現象を先取りしていた。つまりアルキメンデス編は、ただの懸賞ROMではなく、FC時代のプレイヤー文化が市場の外へ滲み出た証拠でもある。

アルキメンデス編の本質は「懸賞ROMが存在したこと」ではなく、それが“どの部分を差し替えたか”にある。単なる外装の広告ではなく、ゲームの核たるパワーアップカプセルを、食品(アルキメンデス)へと置き換えた結果、プレイヤーが装備強化を行うたび、画面上で直接「補給」「栄養」「進行の助力」が視覚化される構造になっている。ここでは ROM の仕様そのものが広告と直結しており、「装備を整える=商品価値を理解する」という連動が、仕組みの側から自然に成立する。この時点のコナミは既に“体験こそが核心”であることを把握しており、食品メーカー側もキャラクターの貸し出しではなく、体験の貸し出しを選んだ。だから景品は玩具でも冊子でもなく、遊びの中心そのものだったのである。

ゲーム文化史の射程で見ると、この「ROM内容への概念接続型コラボ」は非常に早い段階の事例であり、のちの「マスコットIP主導型」プロモーションとは設計発想が真逆である。ここではキャラクターや外部人気を借りるのではなく、“ゲームの仕組みが持つ意味”のほうが広告側を引き寄せている。こうした例は1980年代半ばの家庭用市場ではきわめて稀で、後年になってようやく“ゲーム性そのもの”が広告媒体になる時代が一般化したことを思えば、『グラディウス』は単なるヒット作に留まらず、「ゲームにおける機能美が、そのまま広告になる」という成立例を最初期に証明したタイトルでもある。すなわちアルキメンデス編は、数量限定という希少性ではなく、「ゲームデザインの美点が、外部市場の価値へ変換された瞬間」として重要なのだ。

こうして見ると、家庭版『グラディウス』は“アーケード再現度の勝負”ではなく、“仕組みをどう伝えるか”の勝負を行っていたことがはっきり分かる。太いレーザーも4体オプションも削られたのに、その欠落が本質の毀損ではなく、むしろ“意味の輪郭”を強調する方向に働いたのは、選択式ゲージの設計が、完成品の派手さではなく「判断の充実」に価値を置いていたからである。家庭版はその価値を居間サイズに圧縮し、アルキメンデス編はその価値を広告流通へと拡張した。ゲームの面白さを構造として理解していたからこそ成立した循環――それが1986年のこの瞬間に、既にもう始まっていたのである。

NAO:総評

家庭版『グラディウス』は、豪華な装備を削ってまで残したのが“性能”ではなく“選択”であることをはっきり示した作品で、削ぎ落としが弱体化ではなく設計の輪郭を浮かび上がらせる方向へ働いた稀有な例だった。細いレーザーと二体のオプションという最小構成でも設計の肝が保たれるのは、このゲームの面白さが「どう撃つか」ではなく「どう備えるか」を問う軸に宿っていたからだ。

出典:NAONATSU:総評

何度やられてももう一度ゲージを積み直して、少しずつ“自分の装備”へ手触りを近づけていく過程がうれしくて、上達の兆しが結果ではなく姿勢に宿るところが子ども心にも分かりやすかった。強い攻撃が揃った瞬間より、最初のカプセルを拾って次を思案するわずかな静けさのほうが、記憶の温度として確かに残る。

出典:NATSUグラディウス:アルキメンデス編

@BEEP_akihabara(0:12 2024年2月25日)| オリジナルTWEET 出典:x.com

📘 説明書資料(グラディウス [RC810]

説明書:Internet Archive 所蔵版(グラディウス [RC810])

※Gradius [RC810](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/04/25|価格:4900|メーカー:コナミ|ジャンル:シューティング

NAO: レーザーは太くなくてもいい。

NATSU: パワーアップに夢が詰まってる。