ハイドライドシリーズ

裏技

-

無敵

ゲームを始めたらマルチウィンドウにして「GAME」を選び、Aボタンを押す。ゲームを始めたらマルチウィンドウにして「GAME」を選び、Aボタンを押す。

この操作を4回繰り返したあと、一度やられる。

その後、デモを2回続けて見る。

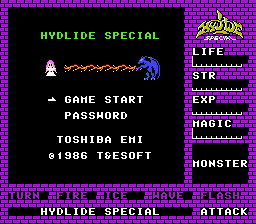

2回見終わったらパスワード入力画面を選び、3回わざと失敗する。

最後に「3DGOLFSUPERVER」と入力してスタートすると、無敵状態になっている。

この操作を4回繰り返したあと、一度やられる。

その後、デモを2回続けて見る。

2回見終わったらパスワード入力画面を選び、3回わざと失敗する。

最後に「3DGOLFSUPERVER」と入力してスタートすると、無敵状態になっている。

エピソード

トリビア

1986年3月18日、東芝EMIより発売されたファミリーコンピュータ版『ハイドライド・スペシャル』は、T&Eソフトが生んだ人気PCゲーム『ハイドライド』(1984年)の移植作である。タイトルに「スペシャル」と付けられた理由は、すでに発売されていた続編『ハイドライドII』の要素――特に魔法システムを取り入れたことに由来する。BGMにも『II』の楽曲が流用され、PC版とファミコン版をまたぐシリーズの橋渡し的な作品となった。パッケージイラストは絵本作家・プロモデラーの松本州平が手がけ、当時の宣伝用テレビCMでは、ちわきまゆみが歌う公式イメージソング「エンジェル・ブルー」が流れていた。

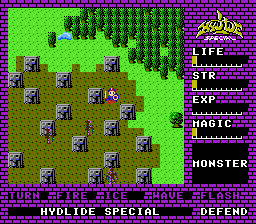

本作の主人公は、かつて平和だったフェアリーランドを救うために立ち上がった若き冒険者ジム。プレイヤーは彼を操作し、3つの宝石を集めて悪のドラゴン・バラリスを討つことを目的とする。システムは“ぶつかり型”アクションRPG――敵に体当たりして戦うリアルタイム戦闘方式で、攻撃姿勢と防御姿勢を切り替えながらダメージのリスクを調整するという、シンプルだがシビアな設計になっている。草原では体力が少しずつ回復するが、敵に囲まれれば一瞬で力尽きる。序盤からプレイヤーに判断と反射の両方を要求するゲームデザインは、当時の家庭用タイトルとしても異質だった。

「スペシャル」版の最大の特徴は、魔法の導入だ。ファイア、アイス、ウェイブ、フラッシュなど複数の魔法が用意され、状況に応じて攻撃や防御に使い分ける。これにより、従来よりも戦略的なアプローチが可能になったが、一方で操作系が複雑化し、説明不足なマニュアル構成も相まって、初見のプレイヤーには理解が難しかった。説明書には基本操作や魔法の使用法が簡潔に書かれているだけで、実際にプレイしてみないと何が有効かが分からない。その結果、「親切さに欠ける」「何をすればいいのか分からない」と戸惑う声が多く、PC世代とは違う家庭用ユーザー層にはハードルが高かった。

それでも、ファミコン版独自の工夫も随所に見られる。迷宮の難易度が緩和され、敵キャラクターの種類も一部変更。ある条件を満たすと出現する“隠しキャラ”は、当時の雑誌読者公募によるアイデアが採用されたもので、プレイヤーの遊び心を刺激した。また、画面構成はカクカクとした動きながらも滑らかな疑似3D的マップを表現しており、当時のハード性能を考えると十分に野心的だった。BGMはFM音源ではなく矩形波による再現だが、原作のメロディを忠実に保ち、ファミコン音源特有のチップ感が逆に印象を強めている。

ただし、技術的制約が露骨にプレイ体験へ影響したのも事実だ。処理落ちや判定の曖昧さ、キャラクターの動作遅延など、戦闘のテンポを乱す要素が多く、結果的に「難しい」「不親切」と評されることが多かった。しかし、そのストイックさは一部のプレイヤーにとって魅力でもあった。敵との距離感、攻撃方向の角度、攻防の切り替え――それらを“体で覚える”過程がこのゲームの醍醐味であり、理不尽さの裏に確かな設計哲学が垣間見える。

当時の子どもたちにとっては厳しい内容でも、PCゲーマーにとっては「これぞハイドライド」と呼べる本格移植だった。説明もセーブもない世界で、ただ少しずつ経験値を積み、敵の動きを覚え、魔法の効力を試す。そうした“学びながら進む”プロセスこそが、RPG黎明期の醍醐味でもある。『ドラゴンクエスト』が登場する数か月前の時代、まだ“RPG”という言葉が一般的ではなかった頃に、東芝EMIはこのような骨太な冒険譚を家庭用に届けていたのである。

後年の再評価では、本作は“日本RPG史の初期段階を象徴する一本”として扱われることが多い。1999年のプレイステーション用ソフト『ソナタ』では、おまけゲームとしてこの『ハイドライド・スペシャル』が収録され、2019年以降はゲームアーカイブスやプロジェクトEGGで再配信された。時代を経て、当時“鬼畜”とまで呼ばれた設計が、今では骨太な名残として愛されている。ファミコン黎明期における試行錯誤の結晶――それが、この『ハイドライド・スペシャル』である。

NAO:総評

ルールは単純なのに、設計は容赦がない。攻撃と防御を切り替えるタイミングを一度でも誤れば、わずかな敵でも即座に力尽きる。親切な説明などなく、地形も敵の配置もすべて経験で覚えるしかない。その冷たさは、当時の設計思想の正直な表れだろう。PCからファミコンへ――ハードが変わっても、思想だけは変わらなかった。敵と戦うのではなく、理不尽とどう折り合うかを問う。その硬質な手触りこそが“ハイドライドらしさ”であり、短評「なんだ、ただの鬼畜か」は、実は褒め言葉に近い。

出典:NAONATSU:総評

最初は意味が分からずに歩き回り、次第に攻撃と防御を切り替える感覚を掴んでいく。少しずつ敵に勝てるようになる頃、画面のぎこちなさが妙に愛おしくなる。草原で体力を回復し、夜が明けるたびにまた旅に出る。その不器用な動きとシンプルな音楽に、不思議な温度を感じた。誰にも教わらずに学んでいく感覚――それが子供時代の冒険そのものだった。ぎこちないほど真っ直ぐで、荒削りなほど誠実。カクカクの愛嬌がクセになるか否か、それがこのゲームとの相性を決める。

出典:NATSU

📘 説明書資料(ハイドライド スペシャル [TFS-HS])

説明書:Internet Archive 所蔵版(ハイドライド スペシャル [TFS-HS])

※Hydlide Special [TFS-HS](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/03/18|価格:4900|メーカー:東芝EMI|ジャンル:アクションRPG

NAO:なんだ、ただの鬼畜か。。

NATSU: カクカクの愛嬌がクセになるか否か。