エピソード

トリビア

1986年3月19日、日本物産(ニチブツ)はファミリーコンピュータ向けに『マグマックス』を発売した。価格は4900円。前年にアーケードで登場した横スクロールシューティングの移植で、地表と地下を行き来しながら進む構成が骨格になっている。見た目は直球のSFだが、ただの「撃って進む」一本調子に落とさず、機体の合体と分離、レイヤーの切り替え、部位ごとの被弾リスクといった複数の緊張を束ねた設計が特徴だ。最大の見せ場は、散在するパーツを拾い集めて自機を巨大ロボット形態へ組み上げる瞬間。胸部砲・脚部・頭部を順に装着していくほど火力は増すが、同時に当たり判定が大きくなり、被弾すれば装着部位からもぎ取られていく。強くなるほど脆くもなる、その裏腹の手触りがゲーム全体のリズムを決めている。

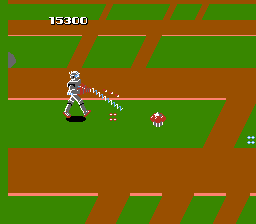

ステージは地表層と地下層が交互に現れる。地表は奥行き感のある見下ろし気味の表現が用いられ、固定砲台や大型施設を狙い撃つ場面が多い。地下は断面図のような空間で、通路が細かく折れ曲がり、敵編隊の圧力が増す。入口で自機の影が沈み、別の層に潜っていく切り替えは分かりやすく、プレイヤーの側に「どちらの層を主戦場にするか」という選択を預ける。地表では遠距離の据え置き目標、地下では群れで押してくる機雷・編隊・地形という性格づけがなされ、武装の通し方と位置取りの“優先順位”が自然に切り替わる。

合体の中核となるのが胸部の大型ビームで、装着中は前面に太い射線を常時通せる。脚部を得れば耐久が増して押し切りやすくなるが、高さや幅が増したぶん、通路の角や上下からの被弾に弱くもなる。頭部で火力がさらに伸びると、今度は自分の巨体が画面内の“障害物”として振る舞い、敵弾の抜け道を失いやすい。要するに、強化と危険が同時に膨らむ。被弾で部位が剥落すると火力は落ちるものの当たり判定は小さくなり、機動側の裁きが利くようにも感じられる。合体と分離を一方向の成長ではなく、状況に応じた“比重の配分”に見立てたところが、本作の設計らしい。

敵編成は表層と地下で印象が異なる。表層では砲台や構造物の破壊が主眼で、一部の標的は特定の射撃でないと通らないこともあり、的確に射線を重ねる視点が重要になる。地下では横並びや縦列で押してくる隊形が多く、通路の段差や天井の起伏が回避の自由度を削る。そこに時折、巨大な三つ首機械竜バビロンが横切り、画面の奥行きがぐっと圧縮される。演出は派手すぎないが、編成の密度と地形の圧迫で緊張を持続させる作りだ。合体時の優越感と、狭所での“巨体のもろさ”が交互に訪れ、プレイヤーの手元に次の判断を絶えず催促する。

アーケード版由来のテンポは、ファミコンでも大づかみに再現されている。滑らかさや発色は抑えめでも、層の切り替えやパーツ取得のフィードバックは明快で、音の抜き差しも気持ちよい。一定距離を進むと情景を入れ替えながらループに入り、敵の圧や弾速がわずかに強まっていく。いわゆる“終着点”を強調せず、周回で自分の組み立てとさばきが洗練されていく余地を残す構成だ。海外では1988年にFCIからNES向けにリリースされ、欧州では家庭用8ビット機へも移植された。時代の文脈で見れば、ロボット合体と分離をゲーム進行の中に落とし込んだ点で、アーケード~家庭用の間口を広げた企画だったといえる。

難所はわかりやすい。合体を急ぎすぎて巨体で通路に詰まる、あるいは強くなった安心感から攻撃的に出て部位を連鎖で失い、最後はコアを撃たれて沈む。逆に、あえて半身で細身を保ち、地形の角を使って流すと拍子に乗る場面もある。短いスパンで「欲張る/抑える」を切り替える思考が面白さの中心にあり、パーツを拾う行為がそのままリスクの増大でもあるという事実が、プレイごとの物語を生む。強いほど危険、危険を乗りこなすほど楽しい――この逆説的な循環が、素朴な横スクロールに“遊びの厚み”を与えている。

当時の家庭用市場には、敵を薙ぎ倒す快感を前面に出す作品が多かった。本作は、その快感を否定しないまま、合体のロマンと被弾リスクの管理というもう一段の駆け引きを重ねた。結果、メカパーツを集めて強くなる昂揚と、同時に膨らむ怖さが、一本のプレイの中で幾度も入れ替わる。火山帯や機械都市の風景、地表と地下の往還、そして巨大な機械竜の影。派手すぎない演出が、むしろ手元の小さな判断の積み重ねを際立たせる。合体は浪漫、だが危険。プレイヤーはその両方を抱えたまま、次の層へ滑り込む。

NAO総評

合体で火力が伸び、判定が膨らみ、被弾で部位が剥がれて身軽になる――成長と縮退を一本のプレイで往復させる設計が、単なる“強化”を思考の課題に変える;地表と地下で射線の通し方や回避の優先が入れ替わり、巨大竜の圧も不意に階調を変えるから、最適解は都度更新される運命だ;メカパーツを集めるのは浪漫、だが危険という短評は、強さと脆さを同時に引き受けさせる本作の核を寸分違わず捉えている。

出典:NAONATSU総評

胸部を装着した瞬間の手応え、脚部でぐっと重くなる足取り、頭部を得て画面を割るように進む昂揚――その全部が、細い通路で一気に怖さへ変わる;火山の赤、地下の影、遠くに横切る機械竜の輪郭、どれも昭和の特撮みたいな味があって、気づけばBGMに合わせて指がノっている;強くなるほど危ないのに、次のパーツを探してしまう自分がいて、ゲームを終えたあとも熱の名残りが指先に残る、そんな一夜の冒険だった。

出典:NATSU

📘 説明書資料(マグマックス [NBF-MM])

説明書:Internet Archive 所蔵版(マグマックス [NBF-MM])

※Magmax [NBF-MM](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/03/19|価格:4900|メーカー:日本物産|ジャンル:シューティング

NAO: メカパーツを集めるのは浪漫。だが危険。

NATSU: 火山の中でノリノリになってる自分がいた。