女神転生シリーズ

エピソード

トリビア

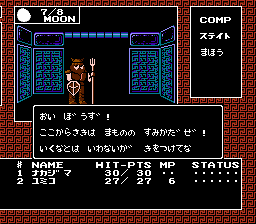

デジタルデビル物語 女神転生を初めて触ったとき、いちばん先に来るのは期待より迷子感だ。画面は一人称の迷宮で、歩くたびに壁と床の模様が迫ってくるのに、どこへ向かえばいいのかがすぐにはわからない。しかもこの作品は町で合言葉をもらう方式で、気軽に保存してやり直す安心が薄い。無駄足を踏むほど手持ちは削れ、道に慣れる前に心が先に折れそうになる。それでも不思議と手が止まらないのは、迷いと引き換えに得られる景色が当時のファミコンでは異様に大人びていたからだ。コンピュータが悪魔を呼ぶという発想が、80年代の家庭の机に置かれた小さな機械と直結していて、怖いのにどこか身近で、背徳感がそのまま冒険の燃料になる。

発売は1987年9月11日、ナムコからカセットとして出た。ジャンル表記はRPGだが、手触りは迷宮探索と戦闘を詰め込んだダンジョンRPG寄りで、流行の王道ファンタジーとは逆方向へ突き抜けている。主人公は高校生の中島朱実で、彼が作った悪魔召喚プログラムが事の発端になる。転校生の白鷺弓子とともに、現実世界から地下迷宮へ踏み込み、ルシファーが絡む災厄を止めようとする。物語の輪郭はわかりやすいのに、説明が過剰に優しくないせいで、プレイヤー側は常に置いていかれそうになる。この置いていかれ方が怖さと格好よさを同時に立てる。理解できないものに足を踏み入れている感じが、作品全体の空気を支えている。

システムの核は、迷宮を歩き、戦い、悪魔を仲間にすることだ。敵として現れた悪魔に対して、ただ殴って倒すだけではなく、交渉を仕掛けられる。金や道具やマグネタイトを差し出して機嫌を取り、うまくいけば味方として連れて歩ける。この交渉は毎回同じ答えが通るわけではなく、相手の種族や性格に加えて月齢の影響も受ける。新月から満月へ移り変わる八段階の流れが、会話の成否や気分の揺れに絡む。要するに、強いだけでは勝てない。相手を見て、状況を読んで、運も含めて折り合いをつける。ここで初めて、この世界が単なる迷路ではなく、社会のような手触りを持っていると気づく。

悪魔を仲間にしたあとも気が抜けない。召喚して戦わせるには金がかかり、さらに迷宮を歩くあいだはマグネタイトを消費し続ける。仲間を連れ回すほど強くなれそうなのに、連れ回すほどコストが増えて首が締まる。この矛盾が、RPGの気持ちよさにブレーキをかける代わりに、判断の重みを作る。何を連れて行くかではなく、いつ呼び出し、いつ引っ込めるかが勝負になる。自分が強くなったつもりの瞬間に資源が尽きると、いきなり現実へ引き戻される。だからこそ一体を入れ替えたときの手応えが鮮明で、パーティという言葉の重さが一段上がる。そして合体だ。悪魔は経験で成長しない。代わりに邪教の館で二体を合わせ、新しい一体を生み出す。ここで欲しいのは単純な上位互換ではない。属性や技能や相性を見ながら、次の局面に耐えられる形へ組み替える。合体の結果が表示された瞬間に、胸の奥がざわつく。中二の夜に心が震えるのは、強さの数値だけではなく、禁じられたものをいじっている感覚が同居しているからだ。機械の中で神話や悪魔が組み替えられる。ゲームの遊びが、そのまま世界観の背徳に繋がっている。この一致が、女神転生をただの迷宮RPGでは終わらせない。

主人公側の成長も独特で、レベルアップで勝手に強くなるだけではない。上がった分をどう配分するかを自分で選ぶ余地がある。どの能力を伸ばすかで、戦闘の安定感も迷宮の突破力も変わる。いわゆる育成の自由度だが、自由だからこそ責任が重い。目先の火力を選ぶか、長い探索を見据えた耐久を選ぶか。迷宮で迷う時間が長い作品だから、この選択の差があとでじわじわ効いてくる。

迷宮探索では自動で地図が埋まっていく仕組みがある。これは親切のようで、罠でもある。地図があるから進めるはずだと油断すると、同じ形の通路が何度も出てきて、出口が見えなくなる。地図は現在地を示してくれるが、次に何をすべきかまでは教えてくれない。扉の条件、イベントの順番、必要な道具、そういう情報が散らばっていて、ひとつ取り逃すと平気で行き止まりになる。この不条理さが作品の評価を割る一方で、乗り越えたときの快感も生む。攻略本が文化として根を張っていた時代に、この設計は残酷であり、同時に時代の空気に合っていた。情報を集めた人だけが前に進めるという構造が、当時の少年のコミュニティそのものだった。

戦闘はコマンド式で、見た目は淡々としているのに緊張が続く。敵の攻撃が痛い。状態異常も厄介だ。こちらは二人の人間と悪魔で戦うが、悪魔は永遠の仲間ではない。召喚コストや維持コストがある以上、戦闘のたびに最適解を出すのではなく、手持ちの資源で妥協するしかない場面が出る。ここで怖さが効く。勝てるかどうかより、帰れるかどうかが問題になる。帰り道も迷宮で、帰り道でも消費が進む。探索と戦闘が同じ財布を食うから、判断を間違えると悲鳴が出るほど苦しい。

この作品の空気を語るとき、90年代以降のシリーズの大きさを思い出してしまうが、出発点はあくまで小さなマルチメディア企画だった。原作は西谷史の小説で、徳間書店から出たシリーズが人気を得て、映像化やゲーム化へ広がっていく流れの中にあった。ゲームは当初任天堂にも持ち込まれたが、成熟した題材ゆえに見送られたとされ、その後にナムコを通じてアトラスがファミコン向けを手掛ける形になった。同じ題材で、日本テレネットがパソコン向けに別の作品を作ったことも、この時代らしい。一本の原作から、機種や市場の文脈に合わせた別解が同時に生まれる。ファミコン版は一人称迷宮と交渉で、パソコン版はアクション寄りで、同じ名前でも体験が違う。女神転生が最初から実験的だったことを示している。

宣伝のやり方もまた、当時のナムコらしい。テレビCMではコールセンターに質問電話が殺到するというコント仕立てで、担当者が怯える役を西川のりおが演じ、島田紳助がなだめる。難しさゆえに電話が鳴り止まないという筋書きが、そのまま作品の性格を宣伝文句にしていた。発売当時は開発元が公表されず、パッケージやタイトル画面も権利表記が中心だったが、のちの移植ではアトラス名義が明示されるなど、裏側の輪郭も後年に固まっていく。

アトラス側の設計は、当時の迷宮RPGの代表格であるウィザードリィの影響を受けつつ、そこへ交渉と召喚を乗せたと言われる。外側の形は迷宮探索なのに、戦闘の本質が会話で動く。宗教や神話の固有名詞を遠慮なく持ち込み、悪魔や神々を名鑑のように並べる。これが後のシリーズの特徴として固定され、当時から異物感を放っていた。似ているようで似ていない作品として扱われていたのは、まさにこの一点に尽きる。

スタッフ面でも、この第一作がシリーズの背骨になったことが見える。ディレクターは岡田耕始、音楽は増子司が担当した。迷宮の単調さを支えるのは、繰り返しの中でじわじわ効いてくる旋律で、耳に残る不安が探索の記憶と結びつく。画面の情報が少ないぶん、音が世界の厚みを補う。移動の重さや戦闘の怖さを、音が一段引き上げる。この作品で受けた恐怖が、後の作品で懐かしさに変わる理由の一つがここにある。

シリーズとしての分岐点も、この一作の後にすぐ見える。商業的な成功を受けて続編が作られたが、次は原作小説の翻案ではなく、より独自の物語へ進んだ。ファミコンで二作目が出て、その後はスーパーファミコンで一作目と二作目をまとめた旧約女神転生が出る。旧約版ではグラフィックやバランスが調整され、悪魔の絵が金子一馬によって描き直され、音楽も崎元仁によってアレンジされた。さらに携帯電話向けの移植も行われた。こうして見ると、女神転生は一発の企画で終わらず、形を変えながら再訪され続けた作品だとわかる。

ただし、世界へは簡単に出ていけなかった。日本国外では長らく正式に発売されず、その理由の一つとして宗教的要素への規制が挙げられている。悪魔や神の名がそのまま登場する作品を、当時の海外向け市場の枠へ押し込むのは難しかった。だからこそ、国内で濃く育ち、国内で語られ、国内で怖がられた。閉じた場所で熱が蓄えられた結果、のちにシリーズ全体が独特の文化圏を作る。

トリビアとして面白いのは、作品がサイバーパンクとオカルトの接点を、80年代の手触りで提示している点だ。スマートフォンがない時代に、学校の机と家庭のパソコンが世界の境界線になる。プログラム一つで魔界が開くという乱暴さが、当時の情報化への期待と不安を両方引き受けている。いま振り返ると誇張に見えるのに、当時の子どもの生活感に近いから妙に説得力がある。暗い迷宮で、突然知らない名前の神が出てきて、会話の末にこちらの仲間になる。怖い。けれど格好いい。怖さが格好よさの前提になっている。

もう一つの小さな発明は、迷宮の中で味方が消耗する仕組みが、物語の罪悪感と相性が良いことだ。呼び出した悪魔が歩くだけで資源を食うのは、便利な力は代償を要求するという世界観の翻訳になっている。戦闘の勝利だけを目標にすると破綻し、撤退や節約が自然に戦略へ入ってくる。つまりゲームの正解が、常に禁欲的だ。ここが中二心に刺さる。派手な勇者ではなく、危ない道具を握ってしまった人間が、後戻りできないまま帳尻を合わせに行く感覚がある。

合言葉方式も、この作品を語る上で外せない。街の長老から聞いた文字列を控えておけば、次に遊ぶときにそこから再開できる。いまなら当たり前の保存が、当時は紙と鉛筆に戻る。その手間が、迷宮の怖さを日常へ引きずり出す。学校でノートを開いたとき、授業の端に女神転生の合言葉が書かれているだけで少し背中が冷える。合言葉を表示するための魔法も用意されていて、迷宮の奥で焦ったときにそれを思い出せるかどうかが生死を分ける。保存の軽さがないぶん、一回の探索が濃くなり、短時間で気軽に試す遊び方とは相性が悪い。だからこそ、腰を据えて夜に潜るしかなくなる。

さらに意地の悪い遊びとして、クリア後の仕掛けがある。エンディングを見たあとに少し待つと、画面に短い言葉が出てくる。その状態で電源を落とさずにリセットして始めると、敵が強くなったり店やアイテムの位置が変わったりする別周回に入る。強さだけを積み上げて勝つのではなく、知っている世界がずらされる恐怖で二周目を作る。これもまた、この作品らしい。正解を覚えたと思った瞬間に足元が揺れる。

悪魔の扱いにも、当時の容赦のなさが残っている。邪教の館では状態異常の治療や合体だけでなく、倒れた仲間を蘇生できるが、まれに失敗して仲間が消えることがある。画面には淡々と消えた旨が表示され、取り返しがつかない。ここまで冷たい仕様を平然と置くことで、悪魔を道具として扱う危うさが、ゲームの仕組みとして刻まれる。強い仲間を得た喜びの隣に、失う恐怖が常にいる。この緊張が、怖さと格好よさのバランスを最後まで保つ。

時代が進むと、この不親切さは調整されていく。2004年には携帯電話向けに移植され、どこでも保存やオートマッピングなどの機能が追加された。グラフィックや音も改善され、追加ダンジョンが用意されるなど、当時の尖りを残しつつ遊びやすさが整えられた。さらに2020年にはニンテンドースイッチ向けに、ナムコットコレクションの追加コンテンツとして配信され、そちらではソフト側の機能として途中保存もできる。遊び手の生活に合わせて形を変えながら、体験の核だけは守られてきた。

攻略の話に踏み込みすぎずに言うなら、女神転生の面白さは知識が強さになる構造にある。敵の名前を覚える。交渉の手触りを掴む。月齢の癖を読む。合体で何を作るかを考える。迷宮の地図を自分の中に焼き付ける。これらが積み重なるほど、ゲームは露骨に楽になる。反対に、知らないまま突っ込むと地獄を見る。だから初見は苦行になりやすい。けれどその苦行が、夜の机と相性がいい。誰かに見せるためではなく、自分の中だけで理解が深まっていく時間が、作品の空気を濃くする。

まとめると、デジタルデビル物語 女神転生は、見た目の素朴さと内容の過激さが噛み合った結果、迷子感すら体験の一部にしてしまったRPGだ。迷宮で道に迷い、交渉で裏切られ、資源が尽きて泣きそうになり、合体の一手で世界がひっくり返る。その繰り返しの中で、怖さと格好よさが同じ場所に同居していく。80年代の家庭に入り始めたコンピュータの影と、神話の名前が同じ画面に乗った瞬間の異物感は、いま読んでも古びない。中二の夜に震えた心は、そのままシリーズの入口になり、長い迷宮の最初の一歩になった。

NAO総評

合体システムに心震えた中二の夜、あれは単に強い悪魔を作る快感じゃなく、禁断の装置を扱っている錯覚そのものだった。迷宮で迷い、交渉で裏切られ、マグネタイトで現実を突きつけられるたびに、甘い勇者譚ではないと叩き込まれる。合言葉方式まで含めて不親切で、遊び手の生活を容赦なく占領するのに、その不便さが世界の怖さと直結してしまうのが恐い。速度の遅さや理不尽さを批判しつつも、結局また合体を覗きに戻ってしまう。

出典:NAONATSU総評

怖さとカッコよさのバランス秀逸、これに尽きる。暗い迷宮を歩くだけで胸がざわつくのに、悪魔の名前や増子司の音楽が妙にきれいで、怖いのに先へ行きたくなる。交渉がうまく決まった瞬間は小さな勝利で、月齢の気まぐれに振り回されるのも含めて忘れにくい。合言葉を紙に書き写していた時間まで思い出になるし、仲間が消える冷たささえ、あの時代の夜の濃さとして残っている。今は遊びやすい移植もあるけれど、初代の手強さが生む緊張はやっぱり特別だと思う。

出典:NATSU

📘 説明書資料(女神転生 [NAM-MT])

説明書:Internet Archive 所蔵版(女神転生 [NAM-MT])

※Digital Devil Story - Megami Tensei [NAM-MT](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照。権利は各社に帰属します。

発売日:1987/09/11|価格:4900円|メーカー:ナムコ|ジャンル:RPG

NAO: 合体システムに心震えた中二の夜

NATSU: 怖さとカッコよさのバランス秀逸