エピソード

トリビア

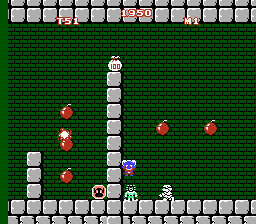

横方向の広がりが主流だった80年代半ばのアクションの中で、『マイティボンジャック』が示した主題は、移動面の複雑さや派手さではなく「どう遊んだか」という行為そのものの設計だった。元となったアーケード版『ボンジャック』は固定画面での回収ゲームとして成立していたが、ファミコン版では通路面と「王家の間」を往還する多層構造が加わり、落下を恐れながら多段ジャンプで縦へ伸びていく探索性と、宝箱や謎解きを含む思考性をひとつのサイクルに編み直した。発売日は1986年4月24日、価格は4,980円、メーカーはテクモ。家庭用移植として単に再現度を追うのではなく、プレイ体験の“意味”を積み増す方向へ舵を切ったことが、本作を同時代のアクションから一段ずらして見せる。敵をかわし、宝を集める行動そのものがルートの形を変え、遊びの“絵柄”が遊び手の行動によって書き換わっていく。ここに、のちに文化的再評価へ繋がる本質が宿っている。

特異性をより強く成立させているのが、行動の質を「評価」として可視化する仕組みである。ゲームオーバー時に表示される「G・D・V(ゲーム偏差値)」は、クリア成否の前に“どう遊んだか”を問う設計への転換点で、スコアよりさらに一段深い「振る舞いそのもの」の採点だった。この時代に家庭用ソフトが遊びのスタイルにまでコメントを返すことは珍しく、行為の節度や選択の慎重さといった“見えない部分”まで成績に組み込まれることで、プレイヤーは単なる失敗ではなく「なぜそうなったか」という自省を促される。さらに本作はマルチエンディングで、道中の取り方や態度の差が結末に反映されるため、突破ではなく運用を学ばせる構造になっている。この“遊び方の評価”が、反復プレイや友人どうしの検証・発見共有を自然に後押しし、80年代の「ただうまい/下手」だけでは語れない観点を提示した。

そこに強烈な印象を残すのが、欲望の制御を外部化した「拷問部屋」の存在である。過度な稼ぎやパワーアップ連打といった“行動の欲張り”が一定閾値を超えると強制転送され、延々ジャンプで抜け出さなくてはならず、罰が行動原理の鏡として突き付けられる。この部屋が単なるいやがらせではなく、節度の感覚を教える“反省室”として機能したことで、本作の難しさは操作技術ではなく「線引きのうまさ」へ比重が移動していく。アーケード流の即物的なペナルティではなく、手癖と欲望の癖を洗い出す教育的装置となり、分岐条件の多くも“何を優先したか”というプレイ哲学に結び付く。つまり本作の遊びは、攻略ではなく運用、反射ではなく姿勢、成功ではなく選択によって定義される。失敗の理由がプレイヤーの内部にあると実感させる珍しい80年代設計であり、当時の児童向けゲームとしては異例の自己省察型タイトルだった。

この性格ゆえに、本作は後年“文化として”再評価される。テレビ番組『ゲームセンターCX』を題材とした劇場公開企画の主題にも選ばれた背景には、単なる懐古人気だけではなく、80年代中期に家庭用ゲームが「努力=成功」ではなく「姿勢=評価」へ踏み出した転換点の教材として、文脈価値を持ち続けたことがある。行為の設計が遊びの表面ではなく土台を支え、評価・分岐・罰が連動して成立する構造は、後年の高難度ゲームがしばしば“哲学”と呼ばれる方向へ接続する原型でもあり、プレイヤーが成長するのではなく、行為への意識が洗練されていくことそのものが楽しさになっていた。この意味で『マイティボンジャック』は実は“難しいゲーム”ではなく、“自分の扱い方を測られるゲーム”だった。クリアは到達点にすぎず、真価は「自分が最終的にどの姿勢を選んだのか」という帰結にある。80年代の家庭用文化が単なる操作技術の競争から“行為の成熟”へ変わっていく、その変曲点を刻み込んだタイトルとして、本作は今日もなお語る価値を保っている。

NAO:総評

『マイティボンジャック』の独特さは、難易度や攻略性ではなく“行為そのものの質”を基準へ引き上げた設計にあり、評価が結果ではなく過程へ向けて照射されている点こそが時代的転換だった。固定画面と通路面が往還し、欲望の踏み込み方がプレイの形を変えるという挙動そのものが、ただの手触りではなく思想として埋め込まれている。

そこに「線を越えれば拷問部屋」という分岐の可視化が重なることで、ゲームは成否判定ではなく姿勢の選択を映す鏡になり、G・D・Vがその態度を得点化する補助線として働く。後年、番組企画の題材として蘇ったのも懐古ではなく、この“行為の構造化”という早期獲得を再確認されたからであり、本作が文化的に稀少なのは、上達の物語を積み上げる前に、第1歩として「どう遊ぶか」を突き付けた点にこそある。

出典:NAONATSU:総評

欲張るか抑えるか、その逡巡のわずかな一拍が当時の体温を連れてくるから、失敗は記録ではなく情景として蘇る。拷問部屋に落ちたときの静かな後悔も、偏差値の数字を見つめて自分の遊び方をそっと確かめ直す瞬間も、振り返れば“負け”ではなく自分との相談の入り口になっていた。

クリアに届くかよりも、どこまで欲を許すかの線引きが物語になっていて、浮遊の軽さが気持ちを抜け道のように支えていたから、このゲームの思い出は達成より手触りとして残る。いま思えば、うまくなる前に「自分を扱う練習」をしていたタイトルで、だからこそ歳月が経っても柔らかく胸に残り続けている。

出典:NATSU

📘 説明書資料(マイティボンジャック [TCF-MB])

説明書:レトロゲームの説明書保管庫(マイティボンジャック [TCF-MB])

※mighty-bomb-jack [TCF-MB](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※レトロゲームの説明書保管庫様による保存資料です / 権利は各社に帰属します

発売日:1986/04/24|価格:4980|メーカー:テクモ|ジャンル:アクション

NAO: 拷問部屋と運ゲーが記憶に残る。

NATSU: 偏差値って何だろうって思った日。