ファミスタシリーズ

エピソード

トリビア

『プロ野球ファミリースタジアム』が塗り替えた対戦の風景

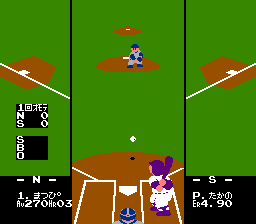

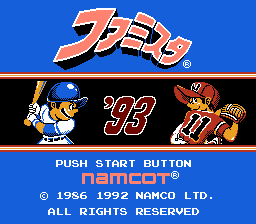

1986年(昭和61年)12月10日。この日、ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)から発売された一本のソフトが、日本のリビングルームを熱狂のスタジアムへと変貌させた。その名は『プロ野球ファミリースタジアム』。ナムコの家庭用ブランド「ナムコット」第21弾として世に放たれた本作は、それまでの「野球を模したゲーム」という概念を打ち破り、「プロ野球そのものを手のひらで操る」という快楽を子供たちに提供した。定価3900円という、当時としても戦略的で手に取りやすい価格設定は、瞬く間にこのソフトを町内の共通言語へと押し上げた。創世記:任天堂『ベースボール』からの脱却と「個性」の誕生

本作が誕生する以前、ファミコンの野球ゲームといえば1983年に発売された任天堂の『ベースボール』がスタンダードであった。しかし、当時の技術では、全選手が同じ能力を持ち、ただ「打って走る」という記号的な遊びに留まっていた。そこに革命を起こしたのが、企画の岸本好弘氏を中心とするナムコの開発チームである。彼らが持ち込んだ最大の革新は「選手の個性化」であった。それまで「投手」や「打者」という記号でしかなかったキャラクターに、打率、本塁打数、足の速さ、球速、変化球のキレといった具体的なパラメータを付与したのである。これにより、画面に表示される「くろまて」や「たつのり」といった4文字の愛称は、単なるテキストを超えて、プレイヤーに「一発の恐怖」や「俊足の脅威」を想起させる実在感を持つようになった。数字が単なる飾りではなく、ボタンを押した瞬間の体感速度や、打球の飛距離としてダイレクトに跳ね返ってくる。この手応えこそが、ファミコン野球ゲームが「シミュレーション」としての深みを得た瞬間であった。

実践的熱狂:一球の重みと「ぴの」という象徴

遊び方は極めて直感的だ。投げる、打つ、走る、守る。これら全ての要素を十字キーと2つのボタンで完璧に制御できる。しかし、そのシンプルさの裏側には、緻密な計算が隠されている。例えば、同じヒットを打っても、ランナーが誰であるかによって、二塁を狙うか三塁で止まるかの判断が瞬時に求められる。外野手の肩の強さと、ランナーの足の速さを天秤にかける一瞬の逡巡。これこそが、現実のプロ野球が持つ駆け引きの醍醐味であった。特に象徴的なのが、ナムコオリジナルチームである「ナムコスターズ」の代打の切り札、ぴのである。彼の足の速さは異次元であり、ボテボテの内野安打が余裕でセーフになるその姿は、当時の子供たちに「ぴの=最強の俊足」という刷り込みを完了させた。対戦モードにおいてぴのが代打で告げられた瞬間に走る緊張感。一球のボール球を振らせるための駆け引きが、単なる反射神経の勝負ではなく、高度な心理戦へと昇華されたのである。

発売前夜の熱量:市場を制したナムコット戦略

当時、ナムコは「ナムコット」というブランド名で、アーケードの名作を次々とファミコンへ移植し、確固たる地位を築いていた。しかし、本作『ファミスタ』は、アーケードからの移植ではなく、最初から「家庭用での対戦」を見据えて開発されたオリジナルタイトルに近い性質を持っていた。このことが、家庭での「友達との遊び」に特化したバランス調整を可能にした。発売当時のゲーム誌『ファミコン通信(現ファミ通)』のクロスレビューでは、史上初のプラチナ殿堂入りに近い高評価を獲得。それまで「スポーツゲームは内容が薄い」と思われがちだった空気を一変させ、大人から子供までが夢中になれる「知的アクション」としての地位を確立した。さらに、翌年には北米で『R.B.I. Baseball』として発売され、メジャーリーグの公認データに差し替えられるなど、日本生まれの野球ロジックが世界基準であることを証明してみせたのである。

開発の深層:768キロビットの小宇宙と永島・岸本の工夫

本作のデータ容量は、わずか768キロビット(96キロバイト)。現代のスマートフォンの写真一枚にも満たない極小の枠の中に、プロ野球12球団(を模した10チーム)の全選手データ、球場の描画、そしてあの軽快なBGMが詰め込まれている。プロデューサーの永島洋武氏とデザイナーの岸本好弘氏は、いかにしてこの制約の中で「野球らしさ」を表現するか、徹底的な削ぎ落としと強調を行った。選手のグラフィックは、太めの体型や細身の体型といったわずかな差異で個性を表現。音楽の中潟憲雄氏は、試合の状況に応じて変化する高揚感のあるメロディを生み出し、スタジアムの空気感をリビングに再現した。また、チーム編成も絶妙で、強力なG(ガイアンツ)やL(ライオネルズ)に対し、俊足の選手を揃えたチームや投手の継投で粘るチームなど、対戦バランスが奇跡的なレベルで成立していた。この「限られたリソースでの最大表現」こそが、80年代ファミコン黄金期を象徴する職人技であった。

21世紀への遺産:野球盤を超えた「原体験」としてのファミスタ

時代が流れ、実写と見紛うような3Dグラフィックスの野球ゲームが当たり前になった現在でも、『ファミスタ』が持つ魅力は色褪せない。それは、本作が単なる「リアルな再現」を目指したのではなく、かつての「野球盤」が持っていた「一球ごとのワクワク感」を、デジタルという魔法で拡張した存在だったからだ。2000年代以降も、バーチャルコンソールでの復刻や、Nintendo Switchでの新作リリースなど、シリーズは形を変えて生き続けている。しかし、あの1986年の冬、茶色いロムカセットを差し込み、タイトル画面で「プレイボール」の文字を見た瞬間の興奮は、一度きりのものである。それは、日本の家庭に「本格的なスポーツ観戦と参加」が同時にやってきた日であり、遊び場の中心に野球が座った日でもあった。

結論:『ファミリースタジアム』とは何だったのか

それは、ビデオゲームが「現実のスポーツの興奮」を追い越し、新たな娯楽のスタンダードを創出した瞬間である。たけしの挑戦状が「作り手からの拒絶」だったとするならば、ファミスタは「作り手からの最高の招待状」であった。一本のソフトが、父と子の会話を生み、クラスメートの絆を深め、時には負けた悔しさでコントローラーを投げ出すほどの人間の感情を揺さぶった。泣いて笑って、九回裏二死満塁。逆転サヨナラホームランが飛び出した瞬間、部屋の空気が跳ね上がり、全員が歓喜の声を上げる。そんな光景を日本中の家庭に配った『プロ野球ファミリースタジアム』は、単なるゲームソフトではなく、1986年という時代が産み落とした「平和で熱い遊び場」そのものであった。あのカセットの中に封じ込められた夏の熱狂と土の匂いは、いまも私たちの胸の奥で、カキーンという快音と共に響き続けている。

NAO総評

理不尽な挑戦状が配られた同じ日に、ナムコが最高の「遊び場」を届けてくれたのは歴史の皮肉だよな。数字がただの飾りじゃなく、投手の変化や打者の飛距離に直結する。あの感覚こそが「ファミスタ」がスポーツゲームの王様になった理由だ。ぴのの足の速さに絶望し、代打のタイミングで一喜一憂する。768キロビットという極小の宇宙に、野球のロジックが完璧に詰め込まれていた。友達と朝まで対戦して、負けても「もう一回」と言いたくなる。それは、このゲームが「勝負の面白さ」を純粋に追求していたからだぜ。八十年代、ファミコンがスタジアムになったあの熱量を、俺は一生忘れないぜ。

出典:NAONATSU総評

「くろまて」や「ぴの」って名前を聞くだけで、あの懐かしい電子音が頭の中に流れてくるわ。野球のルールをよく知らなくても、コントローラーを握ればすぐに夢中になれた。足が速いとか、球が曲がるとか、そういうシンプルな個性が、対戦をあんなに熱くさせるなんて。一球ごとに胸がドキドキして、ホームランを打った瞬間にみんなで立ち上がって喜んだあの時間は、本当の宝物。ゲーム機を通じて、家族や友達と本気で笑い合えた。難しい言葉はいらない、ただ「野球が楽しい」という純粋な気持ちを教えてくれたのがファミスタだったのね。あの日、私たちのリビングは間違いなく、世界で一番熱いスタジアムだったわ。

出典:NATSU

📘 説明書資料(プロ野球ファミリースタジアム[NAM-FS])

説明書:Internet Archive 所蔵版(プロ野球ファミリースタジアム[NAM-FS])

※Pro Yakyuu - Family Stadium [NAM-FS](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/12/10|価格:3900円|メーカー:ナムコ|ジャンル:スポーツ

NAO: 操作は簡単、でも奥深い。みんなの野球ゲームの原点。

NATSU: 友達と盛り上がる名作。泣いて笑って逆転ホームラン!