ハドソン全国キャラバン

エピソード

トリビア

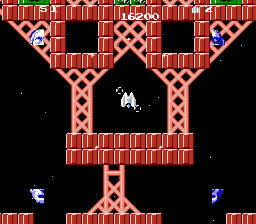

1986年6月13日、ハドソンがファミリーコンピュータ向けに発売した『スターソルジャー』は、前作的立ち位置の『スターフォース』をさらに“スコアアタックの思想”へ押し広げた縦スクロールシューティングである。価格は4900円。基本は前方ショット一本で空中敵・地上敵の撃ち分けを必要とせず、ひたすら“撃ち込みの密度”で局面をこじ開ける設計だが、地形の裏側に潜り込む「トラップゾーン」をはじめとする地形ギミックや、表裏二周の難易度差、固定パターンの出現設計など、覚えと運用が噛み合う場づくりが徹底している。全16ステージ構成で、各面の前後半を抜けた先に「スターブレイン」や巨大形態「ビッグスターブレイン」が待ち受け、ボス戦だけは“タイマン勝負”を強調するため他敵が消える。パワーカプセルで段階的に火力と移動を引き上げ、バリア装着時の一掃効果や、取得直後の短時間無敵点滅を活かして弾幕を押し返す。誘導弾や高耐久の地上物で“弾の通り道”を塞いでくる中盤以降は、文字どおり毎秒の連射数が生存と高得点の鍵になり、処理上の派手さで押すのではなく、家庭用の反復とパターン化に最適化された「細密な選択の連続」を遊ばせる一本として輪郭を得た。

本作が特異なのは、画面の“二層性”が演出ではなく遊びの判断に直結している点だ。大地や要塞の“上”で撃ち合う通常時に対し、特定の切れ目では「トラップゾーン」へ潜り込める。潜行中は敵の攻撃を受けない代わりにこちらも攻撃できないため、逃げ道としては強力だが、抜けどころを誤ると敵弾の海へ放り出される危険がある。つまり、本作の二層は安全圏と手数のトレードオフであり、危険地帯をやり過ごす“時間の買い方”として設計されている。また、面の途中に仕込まれたワープを拾えば先の面へショートカットできるが、そのぶん稼ぎの機会が減るため、スコアアタックでは意図的に避けるという判断も生まれる。敵の出現は固定で、地上の高耐久物と空中の高速編隊が重なる複合攻撃では、どこで弾を通すか、どこで一旦避難するかの“段取り”が問われる。短時間の無敵が付くパワーカプセル取得をどの密集帯に合わせるかも重要で、ミス後に前半へ戻される面構成は、失った装備をどこで立て直すかという復帰戦略まで含めて設計されている。演出より手触りを優先した堅いゲームデザインであり、家庭のテレビで“繰り返し挑む”こと自体が上達に直結する。

そして『スターソルジャー』の名を決定的にしたのが、1986年夏の「第2回TDK全国ファミコンキャラバン」である。デパートなど全国会場を巡るスコアアタック大会の競技ソフトに本作が採用され、予選2分・決勝5分という“短期決戦”のルールが、ゲームそのものの設計と驚くほど噛み合った。たとえば、前半にパワーカプセルが集中する面や、地上高耐久物の密集帯、ボス戦の時間制限といった要素は、短時間での“段取り力”をはっきり可視化する。ふだんはワープを避けて稼ぐが、キャラバンでは“出しどころ”を間違えずボスに間に合わせる判断が最適解になるなど、同じソフトでも文脈で攻略が書き換わる。ここで生まれたのが、いわゆる“連射文化”の可視化であり、秒間十数発という身体運用の誇示だけでなく、連射の“どこに置くか”という配分の知恵である。テレビ番組化や名人対決を含むメディア展開も相まって、キャラバンは大成功を収め、以後ハドソンの夏の風物詩として定着した。家庭用の反復設計が、リアル会場の短期戦へシームレスに接続し、遊びが文化へ拡張していく。その最初期の証拠が、この1986年の『スターソルジャー』だった。

細部の手触りにも、スコア競技を後押しする工夫が行き届いている。敵の出現は幾何学的で、一定の組み合わせが重なると弾の抜け道が消えるが、その直前にパワーカプセルが置かれていたり、バリア装着時に画面一掃が働いたり、密度の波と救済の波が短周期で交互に来る。この“救いのリズム”を身体に刻むことで、取りこぼしの少ないライン取りと、危険地帯の一時潜行が自然に結び付く。ボスとの一騎打ちは時間制限付きで、初回は“逃げられて”再挑戦になることがあるが、逆に言えばスコア狙いでは一度わざと流し、後半の湧きを取りに行く判断も成立する。固定パターンゆえに、プレイの差は“把握の速度”と“置きどころの精度”として可視化され、練習が裏切らない。難しさは高いが、難しい理由が明瞭で、命を落とす前に「次はこうしよう」と言語化できる。空と地の二層、前後半の区切り、パワー取得の一瞬の無敵、時間管理の効くボス戦。どれもが“短い時間で段取りを証明する”ために連結しており、家庭用と大会文化を同時に駆動させた設計思想そのものが、今も本作を記憶の中で光らせている。

NAO総評

空と地の二層を“安全と手数のトレード”に置き換え、パワーカプセルの無敵一拍や前後半のやり直しを“段取りの可視化”へ変えた時点で、本作は演出ではなく運用を競わせる構造になっている。短期決戦のキャラバンに持ち込まれたとき、その構造がそのままルールの顔になり、二分と五分の間にどれだけ“置きどころ”を正しく選べるかが勝敗になった。連射は誇示ではなく、どこに置くかの知恵だと理解されたのも、この一本の設計のおかげだ。

出典:NAONATSU:総評

最初はただ撃っているだけなのに、面の前後半や地形の切れ目が体に入ってくると、パワー取得の一瞬で息が整って、潜るか抜けるかの判断に迷いがなくなる。二分や五分の緊張の中で、ボスに間に合わせるために道をつくる感覚が育って、気づけば“段取りがうまくなる”こと自体がごほうびになる。ハドソンの夏が騒がしかったのは、きっとゲームが上達の喜びそのものを見せてくれたからだ。

出典:NATSU

📘 説明書資料(スターソルジャー [HFC-SO])

説明書:Internet Archive 所蔵版(スターソルジャー [HFC-SO])

※Star Soldier [HFC-SO](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/06/13|価格:4900円|メーカー:ハドソン|ジャンル:シューティング

NAO: 空中と地面、2層構造のスリルがたまらん!

NATSU: ハドソンの本気。シューティング黄金期の象徴。