エピソード

トリビア

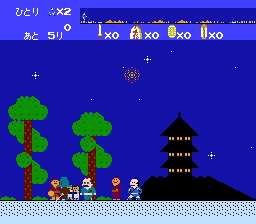

1986年7月3日、サンソフトが4900円で発売したファミコン用『かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次』は、京都から江戸へ帰る花火職人カン太郎の徒歩旅を、横スクロールの面構成と生活系のルールで貫いた一本で、53宿場の地理や名所をモチーフにした全ステージを順に踏破しながら、道中で小判を拾い、橋を架け、関所を通り、妨害してくるならず者や狐火や山賊を、投擲するかんしゃく玉と地面設置の爆発でさばいていくという設計になっている。攻撃は空中で当てるだけでなく地面に置いて爆風で倒す相手がいるため、敵の耐性や当たり判定を見極めて一歩手前に投げる、足を止めて設置してから誘う、といった選択が自然と増え、ステージの短い区間ごとに「いつ進むか」を決め直すテンポが生まれる。道具や所持品の扱いは旅の物語と直結しており、通行手形があれば関所役人との衝突を避けられ、なければ小判で通過料を払って先へ進むという現実的な落としどころが用意され、さらに小判は川に簡易の橋を架ける用途にも転用されるため、拾い物の一枚一枚に意味が宿る。遊び心あるパワーアップも旅の比喩と噛み合い、たとえばおにぎりを得ると一時的に無敵で球体化して転がり抜け、下駄を履けば雲上に足場が延びるなど、江戸道中の荒唐無稽さを手触りに落とし込む演出が短い区間にぎゅっと詰められている。

世界の構成はシンプルでも、進め方の自由度は意外に高く、画面内の地形と敵配置に合わせて「投げる」「置く」「避ける」を切り替えるだけでなく、道具を先に確保する迂回や、関所の位置を見据えた出費計画までが小さく積み重なる。敵役は人型から妖怪めいた存在まで幅広く、遊女に絡まれて足を取られたり、泥棒にアイテムを奪われたり、幽霊で移動が鈍ったりと、攻撃だけでない嫌がらせが混ざるため、単なる殲滅ゲームの連続にならず「旅を妨げる日常的な厄介」の処理がリズムになる。対処法も用意され、かんざしや御札や刀などの特定アイテムで回避できる相手がいるため、場面ごとに「何を持っているか」が行動範囲を変える。地理的な作り込みはステージ名の採り方だけに留まらず、川や峠や社寺の位置関係が演出として反映され、宿場の性格に応じて遊女が現れるなど、当時の資料を踏まえたディテールが背景の説得力を支え、徒歩旅の感覚を演出とルールの双方で補強する。こうして一面の中にも小さな寄り道や抜け道が点在し、短いスパンで「安全に抜けるか、欲張って拾うか」を問う編集が繰り返され、結果としてじわじわと所作が洗練されていくタイプのゲーム性が立ち上がる。

本作はのちの移植や復刻でも評価軸がぶれにくく、元のファミコン版が持つ「旅×アクション」の芯がそのまま伝わるのは、得点や派手な演出よりも、生活感のある資源管理と足場の目利きに重心を置いているからだ。二人プレイは交互式で、学習の共有が起きやすく、どの宿で道具を揃え、どの川を小判で渡るかという段取りを口頭で詰める楽しさが自然とテーブルに乗る。敵の一部は爆風以外が効かない、あるいは完全に無敵でやり過ごすしかないなど、押し切りを抑えて「踏み切り位置とタイミング」を鍛える方へ誘導する設計が徹底され、アクションの刺激を落とさずに徒然の旅情を残すバランスが取られている。関所の存在は単なる障害ではなく、通行手形を入手して無傷で抜けるか、所持金と相談して支払いで通すかの意思決定を生み、ルート上の小さな経済が手の中で回る感覚が面ごとに更新される。ステージ末尾のチェックポイントや、名所のアイコン的な出現は、やや硬派な難度に「いまどこまで来たか」の手応えを与え、旅程の可視化がモチベーションを支える。

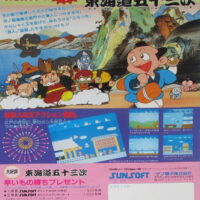

さらに当時は、ゲーム世界での旅路が現実世界にも伸びる仕掛けとして、サンソフト公式のプレゼントキャンペーンが実施されていた。各エリアのキーワードをハガキで送る形式で、踏破するほど応募の材料が揃い、旅を進めること自体が参加資格につながる構造になっていた。景品は「SUNSOFTオリジナルロボット時計(300名)」や「オリジナルテレホンカード(1,000名)」などで、のちの復刻でも話題にされる象徴的な企画である。画面の向こう側へ“道のり”が連続し、進行が抽象化されず手応えとして残るという意味でも、体験全体が当時の文化圏の中で完結していた稀有な事例だった。

歴史的な位置づけとして見ると、1986年のファミコンにおいて、純アクションの反復に軽いアドベンチャー的管理を混ぜた路線は、同年の他作と比べても個性が強く、日本の街道文化を題材に「移動の比喩」をゲームの核に据えたこと自体がユニークだった。のちの復刻ではPCやプレイステーションのサンソフト作品集、Wiiや3DSのバーチャルコンソール配信でも触れられる機会が生まれ、最近では英語ローカライズ版の登場で海外にも正式に紹介されたが、どの媒体でも評価の中心は変わらず「投げるか、置くか、払うか、やり過ごすか」という旅仕度の判断の気持ちよさに集約される。難しさは確かに高めだが、敵をすべて倒すことが正しさではなく、地形や所持品や財布事情を見て「今日はここまでで手を打つ」という折り合いが常に選択肢として成立するため、短い滞在でも進み方の工夫を持ち帰れる。旅とアクションの融合という看板は言い過ぎではなく、江戸道中記の断片を一面ごとの判断に落とし込んだ編集こそが、いまなお語られる本作の芯である。

NAO:総評

投げ当てと地置き爆風を使い分け、通行手形や小判の支払いを含めて進行を設計する時点で、これは殲滅ではなく段取りのゲームになっている。敵の無敵や耐性が「やり過ごす」判断を正当化し、旅の家計と足場の見切りが腕前に直結する。旅とアクションの融合は看板倒れではなく、毎面の小さな折衷に手触りが宿る。

出典:NAONATSU:総評

川の手前で小判を数え、関所では手形の有無に胸がざわつき、投げたかんしゃく玉が足元でぱっと開くと道が一歩だけ前へ伸びる感じが好きだった。全部倒さなくても、やり過ごしてでも前に進める選択があるから、難しいのに折れない。旅する気分で少しずつ江戸が近づく、その距離感が懐かしい。

出典:NATSU

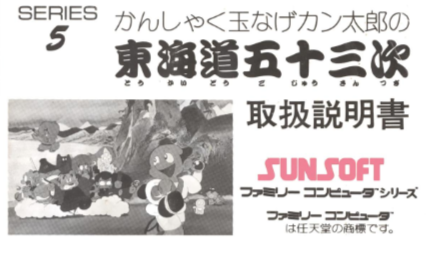

📘 説明書資料(東海道五十三次 [SS5-4900])

説明書:Internet Archive 所蔵版(東海道五十三次 [SS5-4900])

※Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi [SS5-4900](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1986/07/03|価格:4900円|メーカー:サン電子|ジャンル:アクション

NAO: 旅とアクションの融合は斬新だった。

NATSU: ゆるさと激ムズさのバランスが絶妙。