裏技

-

色が変わる

タイトル文字が点滅している間に、コントローラⅠで「セレクト → B → A → 右 → 左 → 上 → セレクト → B → 下 → 右」の順に押す。タイトル文字が点滅している間に、コントローラⅠで「セレクト → B → A → 右 → 左 → 上 → セレクト → B → 下 → 右」の順に押す。

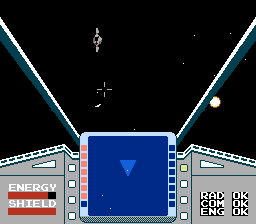

すると、コクピット表示に切り替わり、十字ボタンの上下で画面の色を選択できるようになる。

すると、コクピット表示に切り替わり、十字ボタンの上下で画面の色を選択できるようになる。 -

救助隊を呼ぶ

エネルギーが不足したとき、コントローラⅡのA・Bボタンを押しながらマイクに叫ぶと、救助隊が出動してくる。エネルギーが不足したとき、コントローラⅡのA・Bボタンを押しながらマイクに叫ぶと、救助隊が出動してくる。

エピソード

トリビア

1985年12月6日、ナムコから発売された『スターラスター』は、ファミコン初の本格的な宇宙戦闘シミュレーションとして知られる。プレイヤーは一人のパイロットとして戦闘機を操り、敵勢力バッツーラの侵攻から銀河を守ることが目的。特徴的なのは、戦略と戦術がシームレスに連動する設計で、銀河マップでの作戦判断と、3D空間でのドッグファイトを交互にこなしていく構成だった。当時のファミコンでは珍しい“銀河規模の戦場”を体感できるゲームであり、プレイヤーは一隻の戦闘シップに孤独に乗り込み、静寂の宇宙へと放り出される。

操作系は極めてストイックだ。推進力・ビーム出力・シールドのエネルギー配分を都度調整しながら、ワープ・前進・旋回を行う。画面上の計器表示は最小限で、プレイヤーが“自分の感覚”で座標を把握する必要があった。説明書を読んでも理解が追いつかない複雑さは当時の子どもには難解で、しかしそこに惹かれるプレイヤーも多かった。ゲーム開始直後は完全な静寂。音楽はなく、聞こえるのはレーダー音とエンジン音だけ。やがて通信が入り、補給基地や救援要請の信号が点滅すると、銀河図に小さな光点が現れる。この一粒の点を読み取り、正確にワープすることが、全てのプレイヤーの第一関門だった。

“暗黒惑星”の存在は本作の象徴だ。銀河中に散らばるキーを全て集めると、銀河マップ上に数秒間だけ点滅する一点が現れる。そこがバッツーラの拠点=暗黒惑星である。14インチのブラウン管テレビでは、この点滅が極めて見づらく、確認しているうちに消えてしまうこともしばしばだった。座標を読み違えてワープし、何もない虚空で燃料を失う──そんな徒労が何度も繰り返された。しかし、運よくその座標を捕らえ、ワープが成功すると、画面が青く染まり、初めて荘厳なBGMが流れる。この“無音から音への変化”こそ、プレイヤーたちの記憶に深く刻まれた瞬間だった。

戦闘面では、リアルタイム3D空間を描く先駆的な試みがなされている。星々が前方へ流れ、敵艦は遠距離から接近し、被弾すれば計器が点滅し、シールドが消耗していく。敵弾を受けるたびにコックピット内のインターフェースが点滅し、致命傷を受けると画面が真っ赤に染まり爆発音が響く。この緊張感は、当時としては異例の演出だった。とくに大型艦「ディスラプター」の主砲を食らうと、惑星ごと吹き飛ぶという設定で、一撃でゲームオーバーになる理不尽さが、逆に強い印象を残した。プレイヤーは補給ステーションで燃料を満たし、再びワープを繰り返す。その一連の作業をこなすうちに、まるで本当に宇宙で任務をこなしているような錯覚に陥ったという。

特筆すべきは、本作が「音楽の少なさ」と「戦闘報告システム」で独自の没入感を成立させている点だ。BGMがほとんど存在せず、暗黒惑星戦のみが特別な音で演出されるため、音そのものがイベントの象徴になっている。また、戦闘終了後には英語表記の階級評価が表示され、プレイヤーは少尉から始まり、最上位「MARSHAL OF FORCE PARAGON」まで昇進可能だった。上位階級に達した瞬間の達成感は、当時のプレイヤーが一様に「燃え尽きた」と語るほどのものであった。

本作は一部では「難解」「無音」「地味」と評されたが、後年になると「大人になって理解できた」と再評価されることが多い。ドット一粒を追う緊張感、暗黒惑星突入時のBGM、被弾時の赤い閃光──それらが静寂の中で織り成す演出は、ナムコ作品の中でも異質かつ唯一無二の美学を備えていた。音を削ぎ落とし、説明を省き、ただ宇宙に漂う孤独と責務を描いた『スターラスター』。それは、“ゲームが語らずに語る”という領域に、ファミコンが初めて到達した作品でもあった。

NAO:総評

バッツーラの名を聞くだけで、胸がざわつく。説明も音楽も少ないのに、なぜか心を掴まれる。点滅する光を追い、息を止めてワープする。静寂が破れ、音が流れた瞬間に全身が震える。言葉にできない達成感。理不尽で、不親切で、それでも美しい。ナムコが作ったのは、宇宙戦ではなく孤独のシミュレーションだった。

出典:NAONATSU:総評

ナムコの匂いがする宇宙だった。最初は何も分からなくて、星図を見ても敵の場所が見えない。けど、気づいたらワープの感覚を体で覚えてた。暗黒惑星に突入した瞬間、青く光る画面と音に心臓が鳴った。子どもの頃は無理だったけど、大人になってやっとわかる。静かな宇宙ほど、熱い戦場はないんだ。

出典:NATSU

📘 説明書資料(スターラスター [NSL-4900])

説明書:Internet Archive 所蔵版(スターラスター [NSL-4900])

※Star Luster [NSL-4900](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1985/12/6|価格:4900円|メーカー:ナムコ|ジャンル:シューティング

NAO: バッツーラが出るだけでご飯三杯いける語感。

NATSU: 難解だけどナムコ臭はしっかり残してある。