19シリーズ

エピソード

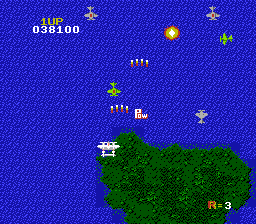

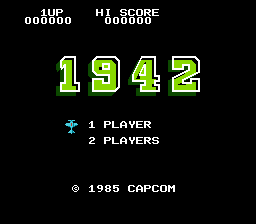

1985年12月11日、カプコンがファミコンに送り出した『1942』は、同社初の家庭用移植タイトルであり、のちに続く『1943』『1943改』へと連なる縦スクロール・シューティングシリーズの原点である。舞台は第二次世界大戦の太平洋上。プレイヤーは戦闘機「スーパーエース」を操り、敵陣を突破して東京への帰還を目指すという設定だが、具体的な国名はどこにも明示されていない。タイトルの数字「1942」だけが、戦争の時代性を象徴している。

ゲームは縦スクロールの固定視点で展開され、敵機を撃墜しながら得点を稼いで進む。自機はショットのほか、ボタン2つ同時押しで宙返り(ループ)を行い、一時的に敵弾を回避できる。この「宙返り」は回数制限付きで、緊急回避と同時にリズムを生み出す要素にもなっていた。音楽は高音のピコピコとしたリズムにモールス信号を思わせる短いフレーズが交差し、戦場というよりも無機質な空気感を演出する。

ファミコン版はアーケード版からの忠実移植を目指していたが、ハードの制約から表現は大きく簡略化された。とくに後半では敵機と弾の密度が増し、処理落ちやチラつきが頻発する。プレイヤーの位置が見失われることも珍しくなく、「見えない敵が、見えないところから、見えない弾を撃ってくる」という混沌が逆にスリルを生んでいた。開発側の意図かは定かでないが、その理不尽さがむしろ“戦場の再現”として語られることもある。

一方で操作感は軽く、レスポンスも素直。自機の一回転で始まる出撃シーンや、被弾時の短い爆発音など、当時のカプコンらしい“爽快な触感”がしっかりと残っている。背景は青い海と雲のみで単調ながら、長時間プレイしても目が疲れにくい配色だった。これらの構成は、アーケードの熱量をそのまま家庭に持ち込むというより、「家で遊べる戦場」を作ることに重きが置かれていたように見える。

ステージ構成は全32面。中盤以降には編隊飛行する中型機や、耐久力のある大型爆撃機が登場し、BGMもテンポアップしていく。敵弾を避け、隙間を縫って撃ち込む感覚は、当時の子供たちに“反射神経の鍛錬”を実感させるものだった。実際にファミコン版をやり込み、スコア表示が桁上限に達して0に戻るまで遊び続けたプレイヤーも多かったという。そこには純粋な達成感があり、ゲームを通じて「練習すれば上達できる」という喜びを教えてくれた作品でもある。

グラフィックや演出は地味で、後発の『ツインビー』『ゼビウス』などと比べると派手さに欠けるが、リズム感と操作感の心地よさは独特の味わいを残した。軽快な宙返りと乾いたBGM、そして“撃つ・避ける・進む”だけの単純明快さ。ファミコン初期のシューティングが持っていた原初の面白さが、ここにはまだ息づいている。カプコンの家庭用展開はここから始まり、この“簡素な戦場”がのちの黄金期を導く最初の飛翔となった。

NAO:総評

敵も弾も見えにくく、処理落ちも激しい。だが、それがなぜかリアルに感じられる。避けるというより、戦場の混沌に巻き込まれている感覚だ。宙返りで一瞬だけ生き延び、また前へ進む――それを繰り返すうちに、ゲームというより訓練に近い集中状態に入る。洗練とは無縁でも、カプコンが“粘りの楽しさ”を最初に提示した原点。それがこの1942だ。

出典:NAONATSU:総評

真っ青な海に響くピコピコ音。モールス信号みたいなBGMが今でも耳に残る。最初に空母から飛び立つ瞬間の一回転で、すべての期待が高まった。見えない敵弾に翻弄されても、なぜか“もう一回”と手が伸びる。ゲームがうまくなりたいという気持ちを初めてくれたのは、このタイトルだったかもしれない。素朴なドットの中に、少年時代の集中と静かな情熱が確かにあった。

出典:NATSU

📘 説明書資料(1942 [CAP-19])

説明書:Internet Archive 所蔵版(1942 [CAP-19])

※1942 [CAP-19](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1985/12/11|価格:4900円|メーカー:カプコン|ジャンル:シューティング

NAO: タイトルだけで物議かもしそうな空気感。

NATSU: 音と動きが軽い。でも…なんか許せる古さ。