エピソード

トリビア

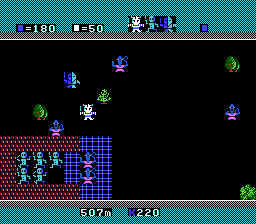

1985年12月、アスキーから発売された『ボコスカウォーズ』は、ファミコン史においても異彩を放つ“問題作”として知られている。開発を手がけたのはコスモコンピュータのマサユキ氏。王スレンを操り、捕虜となった兵士を救出しながら敵国オゴレス城を目指すという設定だが、プレイ感覚はまるでジャンル不明の混沌だった。戦闘はすべて自動で行われ、勝敗は内部の数値と乱数によって決まる。つまり、運が悪ければ最強のナイトも一瞬で敗北し、王までもがあっけなく命を落とす。 プレイヤーは誰もがこの理不尽な仕組みに戸惑った。仲間を救っても次の瞬間には全滅し、王が倒れれば即ゲームオーバー。だが、そこに奇妙な魅力があった。画面には「進め~進め~ものど~も~」という行進曲が延々と流れ、戦況に関係なく軽快に響く。説明書にはなんとこのBGMの歌詞まで載っており、子どもたちはそれを音楽室で弾いたり、学校帰りに口ずさんだりした。♪すすめ すすめ ものども じゃまな敵をけちらせ すすめ すすめ ものども めざせ敵の城へ オゴレス倒すのだ!

この“公式マーチ”は、ゲームの不条理さを象徴する存在だった。兵士が無残に散っていくのに、音楽だけはのどかに進む。そのギャップが笑いと恐怖を呼び、気づけば誰もがメロディーを覚えていた。プレイヤーの中には、オルガンでこの曲を再現して友人に聴かせたという証言もある。洗脳されるような中毒性を持つBGMと、完全運任せの戦闘。その組み合わせが“クソゲーの王”と呼ばれながら、後年に至るまで語り継がれる理由でもある。 本作の独自性は、その“制御不能な遊び”にある。戦略ではなく祈り、技術ではなく偶然がすべてを支配する。だが、その不条理こそが人間的であり、プレイヤーの想像力を刺激した。仲間を救いながら、どこかで全滅を覚悟して進む行軍――まるで戦場の運命を映したような緊張感があった。勝つたびに小さな喜びがあり、負けるたびに笑う。理不尽のなかに“熱”があったのだ。 ファミコン黎明期の1985年といえば、『スーパーマリオブラザーズ』が新しい遊びを提示し、『ドラクエ』や『ファイアーエムブレム』が登場する直前の時代。そんな中で『ボコスカウォーズ』は、シミュレーションという言葉を掲げながらも、実際にはアクションと運ゲーと詩的混乱が入り混じる“実験作”だった。プレイヤーの多くは理解できずに投げ出したが、一部の人々は「なぜかもう一度遊びたくなる」と語る。敗北を重ねても進軍のリズムが忘れられない。その中毒性は、当時の“家庭用初期ゲーム文化”そのものを象徴している。 やがてネットが普及すると、本作は再評価を受ける。理不尽ゆえの熱狂、ルール外の自由、そして“王が進むしかない”という潔さ――それらは後のローグライクや自動戦闘RPGの源流として語られるようになった。2016年にはマサユキ氏自身の手で続編『ボコスカウォーズII』が制作され、あのマーチがふたたび蘇る。30年を経てもなお、あの奇妙なリズムはファミコン世代の耳に残り続ける。 理不尽のなかを笑いながら進む。勝利よりも、進軍そのものが目的になる。ボコスカは、そんな“ゲームの自由”を体現した最初の一本だったのかもしれない。NAO:総評

操作性は最悪、戦闘は運任せ、説明書の歌詞まで狂気的。だが、その“どうしようもなさ”こそが時代の空気だった。勝つか負けるかの理由が分からないまま、王を突撃させて玉砕するたびに笑う。アスキーが試みたのは、遊びという概念そのものへの挑発だ。ルールに従えないゲームが、なぜ人を惹きつけたのか――ボコスカはその問いを今も放ち続けている。

出典:NAONATSU:総評

進め~進め~ものど~も~と繰り返す行進曲。小学生の頃、友だちの家で何度も失敗して、笑いながら夜になった。運任せで腹も立ったけれど、リセットしてもう一度やるうちに、不思議と愛着が湧いた。負け続けても誰も怒らない。そんな“あったかいバカゲー”が確かにあった。今もふと鼻歌がこぼれる。たぶん、これが一番の勝利だと思う。

出典:NATSU

📘 説明書資料(ボコスカウォーズ [HSP-04])

説明書:Internet Archive 所蔵版(ボコスカウォーズ [HSP-04])

※Bokosuka Wars [HSP-04](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1985/12/14|価格:5500|メーカー:アスキー|ジャンル:シミュレーション

NAO: 理不尽の極致なのに、なぜかまた触りたくなる。

NATSU: あの歌が頭から離れない。それだけで充分。