ファイナルファンタジーシリーズ

エピソード

トリビア

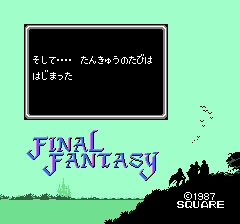

1987年12月18日にスクウェアからファミコン向けに発売されたファイナルファンタジーは、価格5900円のRPGとして登場した。今でこそ国民的な名前だが、最初に触れた時の感触は案外やさしくない。町から一歩外へ出た瞬間に敵が強く、装備も魔法も足りず、何を買うべきかも分からない。しかも当時のRPGは遊び方の常識がまだ固まりきっておらず、ゲーム内の手掛かりも必要最低限だ。だからこそ最初は迷子になる。何をすれば世界が動くのか、なぜこの扉は開かないのか、どこへ行けば船が手に入るのか。つまずきの正体は腕前ではなく、情報と資源が少ない状況で自分の判断を積み上げる設計にある。それでも続けてしまうのは、重いのに透明感がある世界観と、冒険の骨格がしっかりしているからだ。

物語の入口は古典的で、四人の若者が光の戦士として暗くなった四つのクリスタルを取り戻すために旅へ出る。だが途中から世界は少しずつねじれ、四つの災厄を越えた先で因果が輪になる答え合わせが用意されている。派手な語りで押すのではなく、町のうわさ話や城の依頼、洞窟の探索といった積み重ねの先で、世界の裏側を静かに見せる。だから序盤の迷子感は、物語の入口として必要な重さでもある。

システム面でまず独特なのは、開始時に四人パーティの職業を自分で決め、その構成で旅をすることだ。戦士やシーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士といった選択が、序盤の難度も中盤以降の戦い方も変える。職業は後で強化の節目が用意されるが、基本は最初の決断が旅の癖になる。魔法の扱いも今の感覚と違い、MPを数字で溜めて使う方式ではなく、レベルごとに使える回数が決まっている。好きなだけ回復して押し切るのではなく、このダンジョンでは何回回復を切るか、攻撃魔法をどの場面で使うかを考えさせる。そのせいで一度の無駄が体感で重く、計画性が要求される。

職業選びの面白さは、強い弱いの比較より、旅の速度が変わるところにある。前列で受け止めて殴り返す構成なら金策が安定し、魔法職を厚くすれば回復や補助で事故は減るが、回数制の制限が重くのしかかる。しかも同じ戦士でも装備更新が遅れると途端に紙になるし、同じ黒魔術士でも魔法を買えなければただの細身の旅人だ。だからこのゲームの序盤は、勝つためのレベル上げというより、買う順番を間違えないための生活になる。武器を一段階上げる、鎧を揃える、回復手段を確保する。地味だが、その地味さが世界観の重さを支えている。

この生活感が、迷子の苦しさを少しずつ救いに変える。ダンジョンへ入る前に宿屋で整える、毒や石化の怖さを思い出して道具を買う、帰り道の分も回復回数を残しておく。いちいち現実的だ。だから全滅すると悔しいのではなく、やりくりを失敗した自分の判断が痛い。逆に言えば、同じ場所をもう一度歩く時には、前回よりちゃんと賢くなっている。最初は理不尽に見えた敵の群れが、装備と判断で越えられる壁に変わる。その変化が、RPGという遊び方そのものを身体に入れていく。

演出もまた、派手さより手触りを選んでいる。戦闘に入る時の切り替えは素早く、勝利の音は短いのに強く、宝箱を開ける一瞬の緊張が長く残る。物語の節目も、劇的な語りより、世界の広がりで感じさせる。船を得た時に海が初めて道になる。飛空艇を得た時に陸がただの模様ではなくなる。こうして移動手段が増えるほど、迷子だった地図が自分の知っている地理に変わり、先へ進む自信が少しずつ積み上がる。

象徴的なのは、世界の境目に置かれた一本の橋のようなものだ。町の外で痛い目を見て、ようやく準備が整い、次の土地へ渡る。その時に流れる音や画面の切り替えは、今の大作の派手さとは逆で、あくまで小さく、しかし確かに背中を押す。あの瞬間から、このゲームは試練ではなく旅になる。ここを越えた人だけが、最後の輪の答え合わせまで辿り着ける。

戦闘はコマンド式でテンポは速いが、敵の群れが強い。特に序盤は金が足りず、弱い装備で無理をするとすぐ全滅する。だから最初の町の周辺をぐるぐる回り、少しずつ資金と経験を積む流れが自然に生まれる。ここでうまく回り始めると、街と迷宮を往復しながら世界が少しずつ広がっていく中毒が始まる。船で海へ出た瞬間、飛空艇で地形を無視して跳ぶ瞬間、地図がただの背景から自分の知っている場所へ変わっていく。迷子の時間が長いほど、その解放の味が濃くなる。

旅の中盤には、仲間たちの職業が一段上の姿になる節目があり、そこで初めて最初の選択が報われる感覚が来る。見た目が変わるだけではなく、使える装備や魔法が増え、同じ迷宮でも抜け方が変わる。序盤は金と回数に縛られた生活だったのに、ここから先は少しずつ英雄の顔になる。だから終盤の強敵は、ただ硬い壁ではなく、こちらが成長したかどうかを測る鏡として立っている。シリーズを通して語られる言葉や存在が、この第一作で既に骨格として置かれているのも大きい。四つのクリスタル、職業の役割分担、勝利のファンファーレ、世界地図が段階的に広がる快感。後の作品がどれだけ映像や演出を伸ばしても、原点の設計が通じるのは、この時点で冒険の文法が完成していたからだ。復刻や移植で触りやすさが変わっても、旅を自分の判断で回す感触は残り続ける。迷子だった自分が、いつの間にか地理も魔法も把握している。その変化がまた恋しくなり、何度も最初の町へ戻ってしまう。

ファミコン版の手触りが強烈に残る理由の一つは、硬さと癖がはっきりしている点だ。後年の移植やリメイクでは遊びやすさが調整され、追加ダンジョンや演出強化も入ったが、原点は容赦が薄い。たとえばステータスの一部や魔法の効果が期待どおりに働かない挙動があることが、攻略情報や解析の世界で長く語られてきた。知性が特定の魔法攻撃に十分反映されない、強化魔法が意図したほど上がらない、といった話は、当時のプレイ感としてはただ難しいとして受け止められた部分でもある。こうした癖はゲーム性の魅力と同時に、理不尽さとして記憶に残りやすい。だからこそ後の版では調整が入るのだが、逆に言えば原点は、制約の中で成立させたRPGの骨太さがそのまま残っている。

物語の終盤で因果が輪になる仕掛けは、当時の家庭用では特に効いた。旅の最初に聞いた言葉が遠回りの果てに意味を持ち、倒したはずの災厄が別の姿で繋がり、世界の歴史が一枚裏返る。ここで初めて、序盤の不親切さが単なる意地悪ではなく、世界の重さを作るための手段だったように感じられる。説明しすぎないからこそ、理解できた瞬間に自分の冒険として記憶に残る。

ではなぜ、この硬さが時代を変えたのか。背景には当時のスクウェアの立ち位置がある。日本語版の資料では、スクウェアが家庭用参入後に目立った大ヒットを出せず、開発体制の細分化が裏目に出て業績が悪化し、倒産寸前まで追い込まれていた経緯が語られている。ディレクターの坂口博信も、作品に納得できず復学を考えていたという。そんな状況で、当時はファミコンで成立しないと見られがちだったRPGに賭け、ドラゴンクエストの登場で流れが変わった市場の熱を受け止めようとした。発売までの開発は約1年とされ、立ち上げは少人数で始まったとも書かれている。会社としても作り手としても、ここで形にできなければ終わるかもしれないという空気が、画面の厳しさににじむ。

タイトルの由来も、その空気を象徴する話として語られる。坂口は後年の取材で、当初は別の題名候補があり、頭文字二つで呼べる形を重視していたこと、そして語感と略称の都合で現在の題名に落ち着いたことを説明している。つまり最後の作品になりそうだからという単純な伝説だけではなく、略しやすさという現場の都合と、当時の切迫感が同じ場所にあった。だからファイナルという言葉は、格好良さと現実の重さを同時に背負って聞こえる。

裏側情報としてもう一つ現実的なのは、企画と人の配置だ。英語版の資料ではシナリオに寺田憲治の名があり、複数のデザイナーが参加していることが見える。ひとりの天才の物語ではなく、少人数の集中と分担で走り切った作品だ。だから町の文章も、戦闘の硬さも、音楽の強さも、それぞれの担当が限られた容量の中で最優先だけを残した結果に見える。迷子の時間が長いのに飽きないのは、無駄を削って芯だけを残す作りが、偶然ではなく選択だったからだ。

裏側のもう一つの柱はスタッフだ。英語版の資料でも、坂口のほかに田中弘道、河津秋敏、石井浩一らがデザインに関わり、プログラムはナーシャ ジベリ、音楽は植松伸夫、美術は天野喜孝という形で整理されている。天野の絵はパッケージや宣材でまず世界の入口を作り、ゲーム内のドットは制約の中でそれを受け止めた。植松の音楽は、後にシリーズで繰り返される要素の種をこの時点で用意している。メインテーマや勝利のファンファーレがここから始まったことは有名だが、第一作のプレリュードの書き方が他作と異なるといった細部まで語られており、音源が貧しい状況でも色彩感を出す工夫が積まれていたことが分かる。音が少ない時代に、音の少なさを前提に美しさを設計した。

小ネタとして面白いのは、完成品の中に開発者の遊び心が埋まっていることだ。英語版の資料では、ナーシャがスライドパズルのミニゲームを入れたと説明されている。遊ぶ側からすると厳しい旅だが、作る側は最後まで少人数の熱で走り抜け、最後にこっそり余白を残す余裕もあった。こういう逸話が、作品を神話ではなく現場の成果として触れさせてくれる。

そして有名な稼ぎ場所の話も、当時の迷子感を救う装置として働いた。船を手に入れて行動範囲が広がる頃、特定の半島の先端付近で強い敵と遭遇しやすいという攻略上の定番が知られている。自力で見つけた人にとっては秘密基地のようで、情報を聞いた人にとっては救命ボートのようだった。敵が強いなら強いほど経験は伸びるが、こちらが準備不足なら全滅する。危険と報酬の釣り合いが分かりやすく、理不尽に見えた難度が、少しだけ理屈に変わる瞬間でもある。

この作品が売れたという事実も、裏側の答え合わせになる。国内の販売本数は資料でおよそ52万本とされ、RPGが家庭用で成立しにくいと見られた時代に、確かな手応えを残した。のちに北米でもファミコン向けに発売され、さらにMSX2やワンダースワンカラー、プレイステーション、携帯電話、ゲームボーイアドバンス、PSP、スマートフォン、ピクセルリマスターへと移植や再構成が積み重なっていく。復刻のたびに便利さや演出が加わり、追加要素が足される版もあれば、原作の手触りを意識して仕組みを戻す版もある。つまり第一作は、最初の一回で終わらず、何度も現代の手触りへ作り直され続けた。権利や運営の形が変わっても、復刻されるだけの価値があると判断され続けたということだ。

そして、この第一作が後年まで語られる理由は、遊び手の記憶の置き場所を作ったからだと思う。攻略が今ほど整っていない時代、地図を手で描き、次に買う装備をメモし、友だちの噂話を半信半疑で試す。その行為そのものが冒険になる。後からどんなに豪華な演出のRPGを遊んでも、この作品の思い出は紙と鉛筆の匂いまで一緒に残る。シリーズが続き、移植で触りやすくなっても、最初に味わったあの硬さが、原点としてずっと背中にいる。

最後に、遊び手の感情へ戻る。ドラゴンの影で静かに始まった本気の逆転劇、という短評がそのまま似合う。派手な演出で持ち上げるより先に、町の外の怖さが来て、金欠と全滅が来て、それでも一歩ずつ地図が埋まっていく。その積み上げの中で、音楽と絵と物語がしぶとく寄り添い、やがて空を飛び、海を越え、因果の輪をほどいていく。迷子だったはずの自分が、いつの間にか世界の仕組みを理解している。あの変化こそが、ファイナルファンタジーの第一作が残した最大のトリビアだと思う。

NAO総評

会社の命運を背負って放たれた一撃、という短評は美談にも聞こえるが、当時のスクウェアが家庭用で結果を求められていた事実を思うと、背水だったのは確かだ。だから本作は甘やかさない。町の外で金欠を叩き込み、魔法回数で無駄を許さず、移動一つに覚悟を要求する。攻略が口コミで伝播する時代の速度まで計算に入れたかのように、隙間は厳しさで埋められている。優しさより筋力で立てたRPGが、時代の入口をこじ開けた。今の目で見ると不親切さも設計の一部だ。

出典:NAONATSU総評

ドラゴンの影で静かに始まった本気の逆転劇、という短評がそのまま胸に残る。最初の町を出た瞬間の怖さ、全滅して宿屋に戻る悔しさ、それでも少しだけ強くなって地図が広がる嬉しさが、気づけば毎晩の習慣になる。職業が育って姿が変わる瞬間や、船で海へ出た時の開放感は、画面の小ささを越えて大きかった。友だちの家で聞いた半島の噂や隠し話も、当時の空気そのものだ。最後に物語が輪になる答え合わせまで含めて、静かな熱が残る。

出典:NATSU

📘 説明書資料(ファイナルファンタジー [SQF-FF])

説明書:Internet Archive 所蔵版(ファイナルファンタジー [SQF-FF])

※Final Fantasy [SQF-FF](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照。権利は各社に帰属します。

発売日:1987/12/18|価格:5900円|メーカー:スクウェア|ジャンル:RPG

NAO: 会社の命運を背負って放たれた一撃は時代を変えた

NATSU: ドラゴンの影で静かに始まった本気の逆転劇