ドンキーコングシリーズ

裏技

-

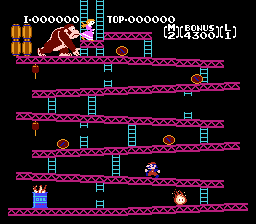

サンダージャンプ

1面(25m)で、タルが「ハシゴを降りる」位置の近くで構え、タルが降り始める瞬間にジャンプ。轟音とともに100点が連続加算され、合計で約3000点入ります(位置取りがシビア)。1面(25m)で、タルが「ハシゴを降りる」位置の近くで構え、タルが降り始める瞬間にジャンプ。轟音とともに100点が連続加算され、合計で約3000点入ります(位置取りがシビア)。 -

見えないハシゴ(梯子ワープ)

1面の最初の昇りハシゴの脇で、指定の位置から下を押すと、見えないハシゴを降りて画面下→右上から再出現し、そのまま最上段へ降りられます。1面の最初の昇りハシゴの脇で、指定の位置から下を押すと、見えないハシゴを降りて画面下→右上から再出現し、そのまま最上段へ降りられます。 -

タルがハシゴを下りて来るのを防ぐ

ハシゴ上の鉄骨に“手をかけた”状態で待機すると、そのハシゴにはタルが降りて来なくなります(手に当たってもミスにならない)。ハシゴ上の鉄骨に“手をかけた”状態で待機すると、そのハシゴにはタルが降りて来なくなります(手に当たってもミスにならない)。 -

壁ジャンプ

画面端に向かって、転がってくるタルのタイミングでジャンプ。端で跳ね返る挙動を利用して、落下するタルを飛び越え得点が入ります。画面端に向かって、転がってくるタルのタイミングでジャンプ。端で跳ね返る挙動を利用して、落下するタルを飛び越え得点が入ります。 -

2面の床を歩く

右側の“下り”エレベーターが低い位置に来た瞬間、左へジャンプして着地。右エレベーター下の黄色い物体は触れるとミスなので注意。帰還は左の“上り”エレベーターにタイミングよく乗ります。右側の“下り”エレベーターが低い位置に来た瞬間、左へジャンプして着地。右エレベーター下の黄色い物体は触れるとミスなので注意。帰還は左の“上り”エレベーターにタイミングよく乗ります。

エピソード

トリビア

もともとは“ポパイゲーム”だった──この一文に、ドンキーコングの誕生秘話が凝縮されている。当初、任天堂は「ポパイ」の版権を得てゲーム化を狙ったが交渉が決裂。その結果、宮本茂氏は急遽オリジナルのキャラクターを創造することになり、誕生したのがドンキーコングとジャンプマンだった。もしポパイが実現していれば、ゲーム史の地図は全く違うものになっていただろう。

ジャンプマンという名の主人公は、のちに“マリオ”と呼ばれる存在へと変わっていく。逸話として知られるのが、米任天堂の倉庫オーナー、マリオ・セガール氏からその名が取られたという話だ。都市伝説めいたニュアンスを帯びつつも、ジャンプを主体としたキャラクター像とイタリア系の名前が偶然結びつき、結果として世界的キャラクターが誕生したことになる。

ドンキー自身についても興味深い解釈がある。宮本氏は「彼はポリーンを誘拐したのではなく、悪戯好きなサル」と語っており、ラストで頭を打つシーンも“倒した”のではなく“やり込めた”に近いニュアンスを意図していた。つまり、単なる暴力的対立ではなく、ユーモラスなドタバタ劇として描きたかったのだ。こうした非暴力的解釈は、のちのマリオシリーズの空気感にも通じている。

さらに開発初期には、ポリーンがジャンプ成功時に「Nice!」と声を上げる案が存在した。だが海外スタッフから「音質が悪いと“Kelp!”(海藻)に聞こえる」と指摘され、案は却下。代わりにドンキーが発する“ピロポポン”という効果音が採用されたという。この珍エピソードは、当時の音声再生技術の限界とローカライズ意識の芽生えを物語っている。

移植版に目を向けると、アーケードにあった「セメント工場ステージ(50m)」がファミコン版では削除されている。容量の制約からの判断だが、当時のプレイヤーにとっては「何か足りない」と感じる要因でもあった。一方で、残されたステージはきちんと再現され、家庭でドンキーを遊べるだけで胸が高鳴ったという声も多い。

また、本作は“ストーリー性を持たせた初期アクション”としても位置づけられる。オープニングでポリーンをさらうドンキー、助けようとするジャンプマン、そしてステージごとに変化する背景。単なるスコア稼ぎではなく「物語をクリアしていく」感覚が、当時のユーザーを驚かせた。ゲーム誌のレビューでも「テレビの中で劇が進むようだ」と評され、以後のアクションゲームの方向性を決定づけた。

さらに周辺のエピソードを拾うと、任天堂の社内では当初「ゴリラを主人公にするなんて売れるのか」という懐疑もあったという。しかしリリース後、アーケードで爆発的ヒットを記録し、家庭用移植でも任天堂のブランドを確立する柱となった。キャラクターの愛嬌、ユニークな舞台設定、そして絶妙な難易度が三位一体となって、1980年代ゲーム文化の扉を開いたのだ。

『ドンキーコング』は単なるヒット作ではなく、ファミコンと任天堂を国際的ブランドに押し上げた象徴である。もしポパイの契約が成立していたら、マリオもドンキーも存在しなかったかもしれない──そんな“もしも”すら含めて語り継がれる歴史的タイトルなのだ。

NAO:総評

鉄骨の上でジャンプするだけ、なのにどうしてこんなに熱くなれるんだろうな。シンプルなはずなのに、タルをかわす瞬間やハンマーを振り回す爽快感がクセになって、気づけば繰り返し遊んでいた。当初はポパイゲームとして企画されていたって裏話も有名だけど、もし実現していたらマリオは生まれなかったんだよな。そう考えると歴史の偶然ってすごい話だよ。ファミコン版ではセメント工場がカットされて不満もあったけど、家でドンキーを遊べること自体が衝撃で、不完全さすら思い出の一部になっている。ファミコン初期を支えた看板タイトルであるのは間違いないさ。

出典:NAONATSU:総評

ゲームセンターで遊んだアーケード版と比べて、ファミコン版ではセメント工場がなくてちょっと物足りなかったのよね。でも自分の部屋で“ドンキーコング”が遊べるっていう体験は、それだけで特別だったわ。兄弟や友達と交代でプレイして、誰が先にポリーンを助けられるかで盛り上がる。シンプルなルールなのに「次こそは」と思わせる力があって、自然とリトライしてしまうのよ。主人公ジャンプマンがのちにマリオになったって話も含めて、今振り返ると単なるゲームを超えた存在感があったわね。不完全だからこそ繰り返し挑戦した記憶が残ってるし、家庭用ゲームの新しいドラマを見せてくれた一本だったと思うわ。

出典:NATSU

📘 説明書資料(ドンキーコング[HVC-DK])

説明書:Internet Archive(ドンキーコング[HVC-DK])

※Donkey Kong [HVC-DK](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction_Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1983/7/15|価格:4500円|メーカー:任天堂|ジャンル:アクション

NAO: 鉄骨の上でジャンプするだけなのに、なぜこんなに燃えるのか。

NATSU: アーケード版との違いに泣き、家庭用でリベンジした思い出。