エピソード

トリビア

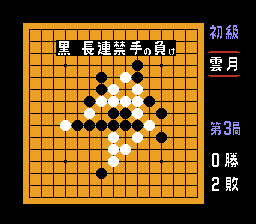

1983年8月27日、任天堂から発売された『五目ならべ 連珠』は、ファミコン初期の中でもひときわ地味な存在といわれるタイトルです。ジャンルはテーブルゲーム。石を交互に置き、縦横斜めに5つ並べれば勝ちというシンプルな五目並べをベースにしていますが、実際には「連珠(れんじゅ)」という競技的ルールが採用されていました。連珠では黒(先手)に禁じ手が課せられており、「三三」「四四」「六子以上の連続(長連)」は無効。これにより先手必勝を避け、後手にも勝ち筋が生まれる仕組みになっていました。当時の家庭用ゲームでこうした厳密なルールを採り入れた点は注目に値します。

ゲームは1人プレイと2人対戦の両方に対応。対COM戦では「初級」「中級」「上級」の3段階があり、初級では相手が有利な形を作りそうな位置が点滅で示される親切設計。中級以降はその補助が消え、上級では制限時間が設けられます。持ち時間は90秒で、残り20秒を切ると再び90秒に戻る独特なタイマー仕様があり、終盤でもじっくり考えられるよう工夫されていました。これにより子どもから大人まで幅広く遊べる難易度調整が行われていたのです。

また、対局開始時に「珠型」と呼ばれる初期配置がランダムに選ばれるのも特徴のひとつ。黒→白→黒と3手が自動的に置かれた状態からスタートするため、実際には4手目から打ち始めることになります。これにより毎回展開が変わり、同じ局面になりにくい点が五目並べよりも奥深さを増していました。

パッケージでは「五目ならべ」の文字が大きく、サブタイトル的に「連珠」と添えられていましたが、タイトル画面では単に「五目ならべ」とだけ表示されることもあります。こうした表記の揺れは当時の資料やカートリッジ画像でも確認でき、マイナータイトルならではの細かい違いとしてファンに注目されています。さらに担当音楽は兼岡行男が手掛けており、シンプルながら耳に残る効果音を彩っていました。

地味ではあるものの、ファミコン初期において五目並べを家庭用ゲーム機で遊べることは珍しく、発売当時は「コンピュータ相手に思考ゲームができる」という点で一定の評価を得ました。後年のレビューでは「派手さがないため埋もれがち」と評される一方、「侮れない奥深さ」「子どもの頃に家族で遊んだ記憶が蘇る」といった声も残されています。ファミコン初期タイトルの中でも、娯楽性より“競技性”を前面に押し出したユニークな作品といえるでしょう。

NAO:総評

盤面よりも「型選び」で頭を抱える未来が待ってるってのが、このソフトの皮肉な魅力だな。普通の五目並べ気分で始めると、いきなり珠型や禁じ手ルールに突き当たって、気軽に遊ぶつもりがどんどん真剣勝負になっていくんだよ。ファミコン初期のタイトルなのに、派手な演出もなくCPUとの知恵比べに全振りってのが逆にすごい。しかもCPUが意外と強くて、中級以降は普通に負かされることも多い。勝てないから何度も挑戦して気づけば時間を忘れる──そんな不思議な中毒性を持ってた。キャラ頼みじゃない“思考ゲーム”を、あの黎明期に堂々と投入した任天堂の冒険心、ちょっと笑えるけどカッコいいよな。

出典:NAONATSU:総評

CPUにひとつも勝てなかった悔しさが、子どもの頃の記憶に強く残っているわ。単純に石を並べるだけだと思って挑んだら、珠型の初期配置や禁じ手の存在に翻弄されて、気づけば自分の弱さを思い知らされる。初級では親切に手を光らせてくれるけど、中級以上は本気で叩きのめしてくるのよね。だけどその過程で「考える面白さ」を覚えたのは大きかった。派手さはないけれど、家族や友達と並んで対戦していると、静かな盤面に意外と熱い空気が流れていたのを思い出す。今振り返ると地味なタイトルに見えるけど、ファミコンがただのアクション機じゃなく“頭脳系ゲーム”も育てる土壌を持っていた証拠だったんだと思う。

出典:NATSU

📘 説明書資料(五目ならべ 連珠[HVC-GO])

説明書:Internet Archive(五目ならべ 連珠[HVC-GO])

※Gomoku Narabe Renju [HVC-GO](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction_Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1983/8/27|価格:4500円|メーカー:任天堂|ジャンル:テーブル

NAO: 盤面よりも「型選び」で頭を抱える未来とは。

NATSU: ひとつも勝てないCPUに、己の弱さを知る。