スーパーマリオシリーズ

裏技

-

コンティニュー

タイトル画面でAボタンを押しながらスタートを押せば、コンティニューができる。タイトル画面でAボタンを押しながらスタートを押せば、コンティニューができる。 ただしそのワールドのエリア1からのスタート。

ただしそのワールドのエリア1からのスタート。

エピソード

トリビア:その1

1985年9月13日、任天堂が世に送り出した『スーパーマリオブラザーズ』は、ファミコンという家庭用ゲーム機の歴史を決定づけた作品であり、世界中のプレイヤーに“冒険の始まり”を教えたタイトルでもある。横にスクロールしながら進むというシンプルな構造の中に、発見・挑戦・達成という体験が一体化しており、ゲームの設計思想そのものを変えてしまった作品だ。

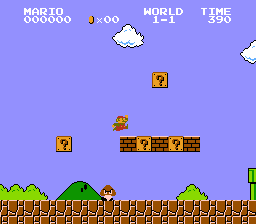

プレイヤーはマリオを操作し、土管やブロック、敵キャラが並ぶコースをジャンプで駆け抜けていく。ボタン一つでジャンプの強弱を調整できる絶妙な操作感は、当時のハード性能を極限まで引き出した結果だった。最初のクリボーに当たって“ゲームの洗礼”を受けた子どもたちは、何度も挑戦を繰り返しながら、やがて1-1のステージ構成そのものを体で覚えることになる。これが“チュートリアル不要の設計”として今も語り継がれる所以である。

音楽を手がけた近藤浩治によるテーマ曲は、明るく軽快でありながら緊張と期待を同時に煽る奇跡のメロディー。地上・地下・水中・城という明確な空間の切り替えは、ハード制約の中で「世界が変わった」と感じさせる演出として特筆すべきだ。プレイヤーの行動に合わせて音楽が生き物のように反応する感覚は、当時のゲーム音楽に“リズム体験”という新たな概念をもたらした。

ステージには数多くの秘密が隠されている。ブロックの中の1UPキノコ、無限1UP、そして1-2の「ワープゾーン」。これらの発見は、攻略本や口コミを通して広まり、子どもたちは情報を共有しながら「冒険者同士のネットワーク」を自然と築いていった。ゲームが家庭から社会へと広がる現象を起こした点でも、スーパーマリオは画期的だった。

さらに、クッパ城を突破しピーチ姫を救うという明確な目的と、ステージ8-4の到達という終着点が用意されたことで、プレイヤーは“エンディングを見る”という体験を初めて手にした。達成感と同時に「次はもっと上手くやりたい」という再挑戦意欲を掻き立てる構造は、後のアクションゲームの設計思想の基本になった。

ゲームの背景には、任天堂開発第一部(宮本茂・手塚卓志・中郷俊彦ら)の「誰もが遊べる冒険」を作るという理念があった。『ドンキーコング』や『マリオブラザーズ』で培った操作とキャラクター性を進化させ、わずか40KBほどのROM容量に夢と冒険を詰め込んだその技術は、後の『ゼルダの伝説』や『メトロイド』への礎ともなった。

発売直後、日本では社会現象となり、ファミコン本体を持っていない家庭にまで“マリオ”の名が浸透した。ゲームが家族をつなげる存在となり、親子で交代プレイをする姿も珍しくなかった。中には母親が初めてエンディングを見て子どもに自慢したり、祖父母がジャンプのたびに体を動かしたりと、世代を超えた共通言語としてマリオが受け入れられていった。

やがてこの作品は世界へ輸出され、アメリカでは「Nintendo Entertainment System(NES)」のキラータイトルとしてゲーム市場を復活させた。北米では“Video Game Crash”で失われた信頼を取り戻し、マリオは単なるキャラクターではなく、希望の象徴として認知された。以降、『スーパーマリオブラザーズ3』『スーパーマリオ64』『スーパーマリオオデッセイ』へと進化を重ねても、その根底に流れる“誰もが冒険できる世界”という思想は変わっていない。

『スーパーマリオブラザーズ』は、ファミコンというハードを超えて、“遊びの文化”を世界中に広めた金字塔だった。ピコピコンというポーズ音を聞くだけで、あの時のワクワクや、テレビの向こうに広がる世界を思い出す——そんな不思議な魔法を、今もこのゲームは持ち続けている。トリビア:その2

『スーパーマリオブラザーズ』の誕生は、ファミコンの限界との戦いでもあった。1985年当時のカートリッジ容量はわずか40KB。英語版Wikipediaによると、開発チームはその制約を「創造性の出発点」と捉え、データの再利用や省メモリ化を極限まで突き詰めたという。代表例が“雲と低木”のグラフィック。どちらも同じスプライトを流用し、色パレットを変えただけで別のオブジェクトに見せている。さらに地形の組み合わせもタイル単位でモジュール化され、同じパターンを左右反転させることで膨大なバリエーションを演出していた。

プログラムを手がけた中郷俊彦は、スクロール処理やスプライト制御を独自アルゴリズムで最適化し、ファミコン上で“滑らかに横に動く世界”を実現した。これが「マリオの世界が途切れず続く」ように感じられる要因である。また、水中ステージの挙動は、かつて任天堂が手がけた『バルーンファイト』の技術を流用している。プレイヤーの入力に対し、上昇・減速をわずかに遅延させることで“水の抵抗”を再現したという。

一方、キャラクターデザイン面では、ドット数を節約するためのアイデアが随所に見られる。マリオの帽子は髪の毛を描く手間を省くため、ヒゲは顔の輪郭を明確に見せるための苦肉の策だった。手袋とオーバーオールもまた、アクション中の腕と体の動きを視認しやすくするための実用的デザイン。結果的にこの省略美がキャラクターの個性を強調し、象徴的なアイコンとなった。

英語版Wikipediaでは、宮本茂と手塚卓志が“世界の動き方”を徹底的に議論したと記されている。マリオの加速度やジャンプの頂点、ブロックを叩いた時の慣性など、すべてが「感覚的に気持ちいい」かどうかで調整された。特にジャンプ軌道は単純な放物線ではなく、速度と重力のパラメータをリアルタイムで切り替える非線形設計。これが「ジャンプした瞬間の気持ちよさ」を作り出している。

また、宮本が意識したのは“ゲーム内でプレイヤーを自然に教育すること”。最初のステージ1-1は、敵の配置・ブロックの高さ・穴の間隔など、すべてが「説明書なしでも遊び方を学べる」ように設計されている。Wikipediaには「1-1は世界初の“インタラクティブチュートリアル”として今も研究対象になっている」と明記されている。

音楽面でも裏話は多い。作曲の近藤浩治は、CPUの音声チャンネルをすべて使い切るほどの綿密な構成を行い、わずか3音でメロディ・リズム・ベースを同時に成立させた。地上BGMがリズミカルであるのは、低音の三角波を“打楽器の代用”として使う発想によるもので、メモリ節約と演出が一体化した結果だった。

開発終盤には、ワールド数の増加をめぐる小さな“裏工作”もあった。初期企画では5ワールド構成だったが、宮本が提出した企画書の裏面に8ワールド案をこっそり記していたという。完成時には「やはりこっちが正解」と全員が納得したそうだ。こうしてファミコンの中に“冒険の果て”を詰め込むことに成功した。

発売当時、任天堂社内ではマリオが完成した夜にスタッフがテストプレイを徹夜で行い、「8-4をクリアして初めて帰る」という即席イベントが開かれたという逸話も残っている。

『スーパーマリオブラザーズ』は単なるアクションゲームではなく、ハードウェアとの格闘から生まれた“職人たちの総決算”だったのだ。NAO:総評

マリオが走り、跳び、音楽が鳴った瞬間に、ゲームの未来が決まったんだ。最初のクリボーで死ぬ、それすらも教科書の一行目。ジャンプ一つで「学ぶ」と「遊ぶ」が共存する構造は、天才の仕事だよ。ボタンひとつの奥に宇宙を感じさせたこの設計は、単なる娯楽じゃなく、文化の始まりだった。スコアでもタイムでもなく、あの感動こそがゴールなんだ。

出典:NAONATSU:総評

土管の音、ブロックの手ごたえ、ピーチ姫の笑顔——全部が心に残ってる。家族みんなで笑ったり、友達とワープを教え合ったり、マリオはただのゲームじゃなかった。大人になった今もBGMを聞くだけで胸が熱くなるのは、きっとあの頃の自分がまだマリオの世界を走っているから。何世代たっても、マリオはきっと“思い出の入り口”のままね。

出典:NATSU

📘 説明書資料(スーパーマリオブラザーズ [HVC-SM])

説明書:Internet Archive(スーパーマリオブラザーズ [HVC-SM])

※Super Mario Bros. [HVC-SM](Famicom)(JP)

区分:説明書/Manual/Instruction_Booklet

※当時の説明書はInternetArchiveに保存された資料を参照 権利は各社に帰属します

発売日:1985年9月13日|価格:4900円|メーカー:任天堂

NAO: 最初のクリボーにやられて、ゲームの洗礼を受けた奴、手あげろ。

NATSU: ドットの向こうに宇宙が見える、まさに革命。